Ein Schicksalsschlag und seine Folgen

Ich berichte vom Januar 1945 in Allenstein (Ostpreußen), von der Ermordung meiner Mutter durch Soldaten der Roten Armee und von meiner Jahrzehnte dauernden Suche nach ihrem Grab. In meinen Lebenserinnerungen "Ein Schicksalsschlag und seine Folgen" schildere ich die schwere Zeit nach dem Verlust meiner Mutter, die Ungewissheit, die mich quälte, die verzweifelten Versuche, mehr über das Schicksal meiner Mutter zu erfahren und schließlich die Fügung des Schicksals, die mich ans Ziel brachte durch die Gewissheit, dass meine geliebte Mutter den ewigen Frieden in der Heimaterde fand.

Bodo Hinz, Vreden

|

Einführung

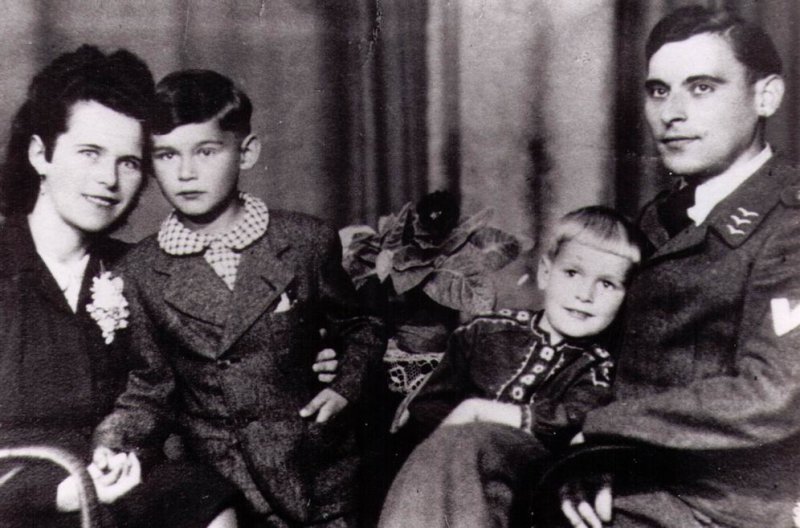

Da ich von den schlimmen Ereignissen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges erzählen möchte, wie ich sie als kleiner Junge erlebte, stelle ich zunächst meine Eltern und uns Kinder, die Familie Hinz aus Allenstein (Ostpreußen) vor.

Mein Vater: Albert Hinz, geboren am 2. April 1913 in Mondtken, einem Dorf ca. 12 km nordwestlich von Allenstein, Friseur im Salon Hinzmann in Allenstein.

Meine Mutter: Emilie (genannt Lilly) Hinz, geborene Falk, geboren am 21. Oktober 1915 in Schuttschenofen bei Ortelsburg.

Mein Bruder: Gerd Hinz, geboren am 13. März 1938 in Allenstein.

Und ich: Bodo Hinz, geboren am 30. Januar 1936 in Allenstein.

Ein Bild aus glücklicher Zeit! Hier sehen Sie die Familie Hinz zum letzten Mal vollständig vereint. Das Foto entstand im Jahre 1944.

Meine Eltern heirateten am 19. Februar 1935 in Allenstein (= jetzt Olsztyń) in Ostpreußen. Sie zogen in ihre erste gemeinsame Wohnung in der Liebstädter Straße (= jetzt ul. Grunwaldzka). In dieser wurde ich geboren. Später erfolgte ein Umzug in die Kämmereigasse 5 (= jetzt ul. Michal Lengowskiego). Vermutlich geschah dieses, weil mein Vater Mitglied der freiwilligen Feuerwehr wurde und das Feuerwehr-Depot schräg gegenüber lag. Während der Militärzeit meines Vaters lebte meine Mutter allein mit uns Kindern in der Kämmereigasse 5. Ich verbrachte eine schöne Kindheit dort in einem harmonischen Umfeld bis zum 21. und 22. Januar 1945. Diese Tage stellten meine kleine, bis dahin heile Welt vollkommen auf den Kopf.

Ein schwerer Schicksalsschlag

In den frühen Morgenstunden des 21. Januar 1945, einem Sonntag, wurden meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich durch lautes Gepolter im Treppenhaus und durch hastige Tritte auf den Holzstufen aus dem Schlaf gerissen. Bis dahin waren Sonntage immer ruhig verlaufen. Darum öffneten wir verwundert die Wohnungstür. Nachbarn riefen uns entsetzt zu: "Die Russen kommen, die Russen kommen!" Die Hausbewohner waren schon dabei, ihre Flucht vorzubereiten. Darum also der große Lärm! Meine Mutter war völlig erschrocken, und ihre Angst übertrug sich auf mich. Die Russen standen schon vor der Stadt? War das möglich? Im Radio hatten wir keinerlei Warnung davor gehört, es hatte nur Siegesmeldungen der Deutschen Wehrmacht gegeben. Oft waren diese als "Sondermeldung" verbreitet worden.

Von den Hausbewohnern erfuhren wir, dass von der Feuerwache aus, die sich auch heute noch an der unserem Haus gegenüberliegenden Straßenseite befindet, Lastwagen für die Flucht aus Allenstein bereit gestellt worden waren. Meine Mutter entschied sich, mit uns die Stadt zu verlassen. In aller Eile packte auch sie die notwendigsten Dinge zusammen und lief mit uns zur Feuerwache hinüber. Aber den ganzen Tag über startete kein LKW zur Abreise. Gegen Abend setzte ein entsetzlicher Beschuss der Stadt ein. Voller Panik ließen wir alles stehen und liegen und flüchteten in den Luftschutzkeller im Haus Nr. 3, dem mittleren Teil unseres Wohnblocks. Dort hatten sich bereits die anderen Hausbewohner eingefunden: ein paar Frauen mit ihren Kindern und einige alte Männer. Während der ganzen Nacht hörten wir das Beschießen der Stadt durch die Russen. Es war grauenvoll. Ich hatte Todesangst.

Mutter Emilie "Lilly" Hinz mit den Söhnen Bodo und Gerd

Am Morgen des nächsten Tages – es war Montag, der 22. Januar – trat eine seltsame Ruhe ein. Herr Wölki, einer der Nachbarn, wagte sich als erster aus dem Haus. Er hatte vor, zum Dienst beim Gaswerk zu gehen. Bis dahin gelangte er aber nicht, denn irgend jemand schickte ihn nach Hause. Er kam zu uns in den Keller zurück und sagte, dass die Lage draußen ruhig wäre. Das war jedoch ein fataler Irrtum! Meine Mutter und einige Nachbarn – u. a. auch Frau Steffen – die auf die Richtigkeit dieser Aussage vertrauten, wollten mit Herrn Wölki die Feuerpause nutzen, um ihre Sachen zurückzuholen. Wir, die im Luftschutzkeller zurückgeblieben waren, hörten plötzlich Maschinengewehrfeuer. Frau Meta Koschinski, die noch ein Kind zur Toilette begleitet hatte, versuchte als Letzte, zur Feuerwache hinüberzulaufen. Sie hatte gerade die Haustür geöffnet, als sie mit ansehen musste, wie die Nachbarn auf der Straße von Russen erschossen wurden! Es war gegen 7.30 Uhr. Auch ich hatte Schüsse gehört und mich gewundert, wieso die Kämpfe wieder aufgeflammt waren.

|

Frau Koschinski kam zurückgerannt und rief geschockt in den Keller: "Die sind alle tot!" Da ahnte ich, was geschehen war. Immer wieder schrie ich nach meiner Mutter: Die Nachbarn versuchten, mich zu beruhigen, und sie spielten die Tragödie herunter. Sie sagten: "Deine Mutter ist nur einkaufen gegangen. Sie kommt bald wieder." Doch ich konnte ihnen nicht glauben. Alle, die das Haus verlassen hatten, kehrten danach ja auch nicht zurück.

Wir Übriggebliebenen hielten uns eine für mich schrecklich lange Zeit im Luftschutzkeller auf. Wir wagten nicht, ihn zu verlassen und schon gar nicht, in die eigenen Wohnungen zurückzugehen. Unsere Etagentür war – bevor wir zur Feuerwache gegangen waren – von meiner Mutter nur angelehnt worden, damit sie von eventuell plündernden Soldaten nicht aufgebrochen werden müsste. Ob diese dort gewesen sind, weiß ich nicht. Doch noch am selben Vormittag drangen sie zu uns in den Luftschutzkeller ein. Wir mussten uns mit erhobenen Händen im Kellergang an die Wand stellen. Ich hatte entsetzliche Angst. Soweit ich mich erinnere, wurde aber niemandem Leid zugefügt.

Horst Bajohr, ein Nachbarjunge und mein Spielgefährte, erzählte mir, er habe Tote gegenüber der Feuerwache auf dem Schulhof der Eichendorff-Schule liegen sehen. Dieser war damals entlang der Kämmereigasse durch eine Mauer eingefasst gewesen, die ich als Schüler oft mit Freuden erklomm, um meinen Schulweg abzukürzen. Ich wollte meine geliebte Mutter suchen, denn ich vermisste sie unendlich. Darum kletterte ich wieder einmal hinüber. Hinter der Mauer entdeckte ich meine tote Mutter und die erschossenen Nachbarn! Eine Welt brach für mich zusammen! Den Anblick werde ich nie vergessen, und mein Schmerz stieg ins Unermessliche. Eines Tages waren sie und die anderen Toten des Schulhofes nicht mehr zu sehen. Ich hatte meine Mutter und ihre Spur ganz und gar verloren.

Ohne meine Mutter

Kurz darauf wurden alle Bewohner der Kämmereigasse von den Russen vertrieben – auch mein Bruder und ich. So waren wir gezwungen, eine neue Bleibe zu suchen. Wir fanden ein leer stehendes Haus in der näheren Umgebung, und zwar im Germanenring (= jetzt ul. Grabowskiego). Dort bildete sich eine richtige Not- und Wohngemeinschaft der Nachbarn. Ohne Wenn und Aber nahmen die Frauen alle verwaisten Kinder auf, selbst die beiden kleinen der Nachbarin Frau Steffen. Dies finde ich schon allein wegen der damals furchtbaren, von Hungersnot geplagten Zeit großartig von ihnen, und ich bin allen dafür unendlich dankbar, besonders aber Frau Koschinski.

Wir größeren Kinder suchten oft in leerstehenden Häusern nach etwas Essbarem. Dadurch trugen wir dazu bei, uns alle über Wasser zu halten. Manchmal hatten wir Glück und fanden Kartoffeln oder sogar Gläser mit Eingemachtem. Bei unseren Streifzügen durch die Stadt schockierten mich immer wieder die vielen auf den Straßen liegenden Toten – nicht zuletzt, weil sie mich an meine Mutter erinnerten. Auf einem Feld am Stadtrand stießen wir eines Tages auf eine Miete – ein Erdlager – mit Möhren. Danach gab es wochenlang Suppe mit Möhren, die durch den Frost im strengen Winter einen widerlich süßen Geschmack angenommen hatten. Damals konnten wir beim Essen nicht wählerisch sein. Später, als die Zeiten besser geworden und der Tisch reichhaltiger gedeckt war, hatte ich jahrelang eine Abneigung gegen Möhrengerichte.

Unsere "Pflegemütter" waren nicht nur glücklich über alle aufgespürten Lebensmittel, sondern auch über jedes gefundene Kleidungsstück, das im Laufe der Zeit sicherlich irgend jemmand aus unserer großen Wohngemeinschaft gebrauchen konnte. Und so hielten wir auf unseren Gängen durch die Stadt auch diesbezüglich die Augen auf. Dabei stießen wir eines Tages auf einen Berg aus Kleidung. Diese war offensichtlich von Soldaten bei der Plünderung des davor gelegenen Wohnhauses aus dem Fenster geworfen worden. Ganz auffällig und verlockend war für uns Kinder ein roter Schuh, der aus dem Kleiderberg herausragte. Als wir ihn aufheben wollten, gab es einen Widerstand: Eine tote Frau kam zum Vorschein! Dieses Erlebnis schockierte mich derart, dass ich tagelang nichts essen konnte.

Ich erinnere mich an eine weitere makabre Begebenheit. Ein Nachbar erzählte mir von einem toten Jungen, den er am Stadtrand entdeckt hatte. Er hielt es für sinnvoll, diesem die Schuhe auszuziehen. Ich war entsetzt und weigerte mich energisch. Nie und nimmer hätte ich so etwas tun können!

In unserer Stadt gab es in dieser Zeit weder elektrischen Strom noch fließendes Wasser. Wir Kinder wurden deshalb öfter zur Alle, dem in der Nähe fließenden Fluss, geschickt, um aus ihm mit allen möglichen Behältern – wie z. B. mit Milchkannen – Wasser zu schöpfen. Ein kleiner Bootssteg erleichterte uns dabei die Arbeit. Dieser wurde jedoch einmal zum Verhängnis für meinen Bruder, der beim Vorbeugen ins Wasser stürzte. Das war gefährlich für ihn, denn er konnte noch nicht schwimmen. Glücklicherweise befand ich mich in der Nähe, wodurch ich in der Lage war, ihn zu retten.

Am 8. Mai 1945 gab es erneut eine große Aufregung. Es wurde wild geschossen. Und wieder wurde ich an den grauenvollen Tod meiner Mutter erinnert! Außerdem machte sich große Angst breit, uns selbst könnte noch einmal Schlimmes zustoßen. Weil vorher manchmal die Parolen durchgesickert waren, dass die deutsche Armee uns befreien würde, dachten wir, die Front wäre wieder da. Wir konnten ja nicht wissen und beurteilen, was in der Welt passierte, denn es gab für uns inzwischen weder Radio noch Zeitungen oder Post. Doch dann machte die Nachricht die Runde, dass es nicht Kampflärm war, den wir hörten, sondern das Freudenfeuer der Russen über den beendeten Krieg. Wir rannten auf die Straße und hörten immer wieder ihre Rufe: "Wojna kaputt!" (= Krieg zu Ende).

Anfang bis Mitte Juni 1945, ich war 9 Jahre alt, hatte ich den Plan, in Mondtken nach Verwandten zu suchen. Ich hoffte inständig, jemanden auf den Bauernhöfen Hinz oder Schröter zu finden. Mit meinem Freund Horst machte ich mich zu Fuß auf den Weg dorthin. Der Hof von Schröter lag direkt am Dorfanfang. Als wir vor dem Gartenzaun ankamen, wollten wir schnellstens wieder fort, denn dort liefen Hühner herum! Dies deuteten wir dahingehend, dass hier keine Deutschen mehr anwesend waren, denn in anderen Orten war ihnen von den Russen fast aller Besitz, einschließlich ihres Viehs, weggenommen worden. "In Mondtken ging es wahrscheinlich nur deshalb etwas humaner zu, weil in dem Ort eine russische Kommandantur untergebracht war", wurde mir später einmal gesagt. Plötzlich trat jemand aus dem Bauernhaus und entdeckte uns. Gott sei Dank, es war eine Verwandte! Wir wurden freundlich hereingeholt und mussten alles erzählen, was in Allenstein geschehen war. Als die Anwesenden vom Tod meiner Mutter erfuhren, waren sie bestürzt. Meine Tante erklärte sich sofort bereit, meinen Bruder und mich auf unbestimmte Zeit aufzunehmen, denn wir waren ja zumindest Halbwaise. Von unserem Vater hatten wir aus der amerikanischen Gefangenschaft lange nichts mehr gehört und wussten nicht, ob er noch lebte. Auch von meinem Onkel Joachim Schröter wussten wir dieses nicht, denn er war von den Russen verschleppt worden. (Leider kehrte er auch später nicht zurück.)

Über das Angebot meiner Tante war ich sehr froh, denn es wäre sinnlos gewesen, zum Bauernhof Hinz einige Kilometer außerhalb des Dorfes zu laufen. Ich hatte nämlich erfahren, dass alle seine Gebäude in Brand gesteckt worden waren – also auch das Geburtshaus meines Vaters. Dadurch war traurigerweise der Stammsitz der Familie Hinz verloren gegangen. Personen waren aber – Gott sei Dank – nicht zu Schaden gekommen. Am Tag nach unserer Ankunft in Mondtken kehrte ich zu Fuß mit meinem Freund nach Allenstein zurück, um meinen Bruder zu holen.

Von Allenstein nach Mondtken

Kurze Zeit später nahm ich meinen kleinen Bruder an die Hand und machte mich abermals auf den Weg nach Mondtken. Die Strapazen des für uns Kinder unendlich langen Fußmarsches nahm ich gern auf mich, denn ich war voller Vorfreude auf das neue Zuhause. Doch für Gerd war die Strecke eine Qual. Er war stark unterernährt und darum sehr geschwächt. So schleppten wir uns buchstäblich von Kilometerstein zu Kilometerstein voran. Als wir endlich ankamen, wurden wir liebevoll aufgenommen – und das, obwohl noch weitere Verwandte in dem Haus Zuflucht gesucht hatten. Zeitweise waren wir zwölf Bewohner, aber keine Familie bestand aus mehr als zwei Personen. Alle verwandten Frauen auf dem Bauernhof hätten uns gerne aus Allenstein abgeholt. Doch hatten sie nicht gewagt, das Dorf zu verlassen. Sie hatten riesige Angst vor Vergewaltigungen durch russische Soldaten oder Verschleppung nach Sibirien. Meine Tante gab sich große Mühe, meinen Bruder wieder aufzupäppeln. Er hatte einen aufgedunsenen Bauch und wollte sich weder bewegen noch essen. Nahrung musste ihm mit Zwang eingeflößt werden. Wäre Gerd nicht zu den Verwandten gekommen, hätte er sterben müssen.

Ab März 1945 hatte die polnische Regierung bereits Wojewodschaften (= in etwa vergleichbar mit unseren Bundesländern) in Ostpreußen und anderswo errichtet – und das, obwohl der Krieg noch gar nicht beendet war. So gibt es auch heute noch die Wojewodschaft Ermland-Masuren mit der Hauptstadt Allenstein. Zu dieser gehörte damals auch das Dorf Mondtken. Die Polen besetzten dieses Gebiet, und so kam es, dass ich dort in eine polnische Schule ging. Ich half meiner Tante in Haus und Hof sowie bei der Feldarbeit, soviel ich konnte.

Im September oder Oktober 1945 mussten wir uns wieder an ein neues Zuhause gewöhnen. Weil meine Tante nicht die polnische Staatsangehörigkeit annehmen wollte, wurde sie mit allen Mitbewohnern von ihrem Bauernhof vertrieben. Eine polnische Familie besetzte ihn. Wir fanden Unterschlupf im Nachbardorf Steinberg (etwa 6 km entfernt) auf einem Bauernhof, der von seinen Besitzern verlassen worden war. Er lag weit außerhalb des Ortskerns, und darum waren wir schutzlos Überfällen und Plünderungen ausgesetzt. Mir wurde sogar einmal ein von meiner Oma aus Wollresten gestrickter Pullover vom Leib einfach so über den Kopf hinweg gezogen. Aus lauter Not erklärte meine Tante sich nach einem Jahr zur Unterschrift bereit. Danach durfte sie nach Mondtken auf ihren Bauernhof zurückkehren. Doch alles nicht Niet- und Nagelfeste war aus sämtlichen Gebäuden weggeschleppt worden. Nichts wurde ersetzt. Die Zeit damals war auch für Bauern schlimm, doch ohne Geräte und Maschinen war sie noch mühseliger. Aber Not macht erfinderisch – und so halfen gute Ideen und primitive Hilfsmittel uns, die nötigen Arbeiten auszuführen.

Welche Dinge sollte ich auf einem ausgeraubten Bauernhof zum Spielen benutzen? Es gab fast nichts. Mein ganzes Spielzeug – dazu gehörte eine große Sammlung schöner bunter Zinnsoldaten – hatte ich in Allenstein zurückgelassen. So wuchs in mir die Sehnsucht nach einem eigenen Fahrrad. Dabei war mir bewusst, dass ich nur eins bekommen könnte, wenn ich es mir aus Einzelteilen selbst zusammenbauen würde. Ich begab mich also auf die Suche danach auf verlassene Bauernhöfe und tauschte Gegenstände mit den Dorfkindern. So konnte nach und nach ein fahrfähiges Vehikel entstehen. Das größte Problem war die Bereifung, denn Fahrradschläuche und -mäntel hatte niemand übrig. Die konnte man auch nirgends kaufen. Mein lieber uralter Onkel Anton, der schon durch so manche "Erfindung" zur Erleichterung unseres Wohngemeinschaftslebens beigetragen hatte, stand auch mir mit gutem Rat zur Seite. Er schlug vor, nach einem Autoreifen zu suchen und mir daraus zwei so schmale Streifen zu schneiden, dass sie in die Felgen passten. Ich wurde schnell fündig, denn in unserem Ort stand ein zurückgelassener deutscher Jeep.

Gesagt, getan. Die beiden Gummistreifen legte ich jeweils zu Ringen zusammen und schloss diese mit Drahtklammern. Nachdem ich sie auf die Räder gezogen hatte, brauchte ich nicht auf den nackten Metallfelgen über das Kopfsteinpflaster zu holpern. Das Vollgummi war jedoch so hart, dass jeder "Große" wohl aus dem Sattel gefallen wäre. Mir konnte dieses nicht passieren, denn ich war noch so klein, dass ich nicht bis dort hinauf reichte. Auch über die Stange des Herrenfahrrades gelangte ich nicht. Ich schob ein Bein unter der Stange her und trampelte munter drauf los. Bei sitzenden Fahrern gab es eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, doch bei meiner Fahrweise, bei der mein ganzes Körpergewicht auf den Pedalen lag, brachen diese hin und wieder ab. Das minderte aber nicht die Liebe zu meinem Gefährt. Ich verstand es jedes Mal, Ersatz zu finden. Irgendwann konnte ich sogar eine Beleuchtung mit Lampe und Dynamo installieren. Frei nach dem Motto "Besser schlecht gefahren als gut gegangen" hat mir mein erstes Fahrrad beste Dienste geleistet.

Wir lebten noch bis zum Sommer 1948 in Mondtken. Meine Tante hatte meinen Bruder und mich herzlich und wie selbstverständlich aufgenommen – und dieses, obwohl sie ohne ihren Mann auskommen musste, und trotz aller Not, die es auch in den ersten Jahren der Nachkriegszeit noch gab. Erst später wurde mir richtig bewusst, wie viel Gutes wir erfahren hatten. Ich bin deswegen noch immer von allergrößter Dankbarkeit erfüllt.

Von Mondtken nach Gelsenkirchen

Gegen Ende Juni 1948 erschien bei meiner Tante in Mondtken der Bürgermeister des Dorfes. Er wollte meinen Bruder und mich für die Ausreise mit einem Kindertransport nach Westdeutschland abholen. In Gelsenkirchen sollten wir mit unserem Vater zusammengeführt werden. Ich hütete gerade Kühe auf der Weide, als meine Cousine zu mir kam und mir die Nachricht überbrachte. Die Aussicht, unseren Vater bald wiedersehen zu können, weckte riesige Freude in mir. Ich hatte große Sehnsucht nach ihm! Doch der Bürgermeister ließ uns kaum Zeit, die nötigsten Dinge zusammenzupacken. Der überstürzte Abschied von den Verwandten fiel uns schwer. Wir wurden zunächst nach Allenstein gebracht. Eine ganze Woche lang mussten wir dort in einer Schule überbrücken. Darum verstand ich nicht, warum wir in Mondtken zu so großer Eile angetrieben worden waren. Doch die Wartezeit hatte auch etwas Gutes, denn dadurch war meine Cousine in der Lage, uns noch aufzuspüren. Sie hatte im Nachbardorf erfahren, dass der Transport von Allenstein aus noch nicht erfolgt war. So konnte sie uns für die Reise noch etwas Verpflegung und ein großes Kopfkissen bringen.

Nach und nach stießen weitere Kinder zu uns. Dann kam die Zeit der Abreise aus Allenstein. Mit einem Bummelzug dritter Klasse ging es los. Er fuhr nur tagsüber. Das Schlafen auf den Holzbänken war äußerst unbequem. Einer der mitfahrenden Jungen legte sich gewitzt ins Gepäcknetz. Als aber der Zug am nächsten Morgen anfuhr, fiel er durch den Ruck herunter. Zum Glück passierte ihm nichts Schlimmes. Manchmal hielt der Zug auch tagsüber auf freier Strecke. Einmal geschah dieses ganz dicht an mehreren Obstbäumen. Wir Kinder stürzten hungrig aus dem Zug. Welch ein Leichtsinn! Er hätte jeden Augenblick ohne uns weiterfahren können. Wir wollten uns die Chance nicht entgehen lassen, uns mit frischen Früchten zu versorgen. Gottlob verpasste niemand von uns die Weiterfahrt.

Nach ca. sieben Tagen kamen wir in Leobschütz in Schlesien an. Dort wohnten wir wiederum in einer Schule, die als Sammellager diente, und abermals stieß eine Menge Kinder zu uns. Nach Wochen ging es endlich weiter, und zwar ganz komfortabel in einem Rot-Kreuz-Zug mit Liegewagen. Trotzdem war mir die Zeit zum Schlafen zu schade, denn ich wollte möglichst viel von der Landschaft sehen. Ende Juli gelangten wir über Friedland nach Hamm (Westf.). Hier waren wir nur kurz in einer Schule untergebracht, denn von dort aus wurden alle Kinder umgehend zu ihren Zielorten weitergeleitet. So kam auch für meinen Bruder und mich die letzte Zug-Etappe. Eine Angestellte der Bahnhofsmission begleitete uns. Am 1. August 1948 erreichten wir Gelsenkirchen. Die Reise von Mondtken in die neue Heimat hatte fast fünf Wochen gedauert.

Mondtken hatte ich als ein verträumtes Dorf in einer sanften Hügellandschaft erlebt. Rundum Natur pur! Als ich in Gelsenkirchen aus dem Zug stieg, fühlte ich mich von der Steinwüste einer zerbombten Großstadt fast erschlagen. Trümmer und verrußte Häuser prägten das Straßenbild. Dieser Kontrast zwischen beiden Orten! Ich war geschockt. Doch all das wollte ich gern ertragen, wenn ich nur schnell bei meinem Vater wäre! Am Bahnhof in

Gelsenkirchen erwartete uns jedoch eine neue Mutter. Mein Vater war wieder in seinem Beruf als Friseur tätig. Deshalb war es ihm nicht möglich, uns selbst dort abzuholen. Er bedauerte dies sehr. Doch noch am selben Abend durften wir ihn in seiner Wohnung wiedersehen, und er schloss uns nach vier Jahren Trennung liebevoll in seine Arme.

Mein Vater in den Jahren 1939 – 1948

Aus der frühen Kinderzeit habe ich nur wenige Erinnerungen an meinen Vater, denn er wurde am 17. Juli 1939 zum Militärdienst einberufen. Damals war ich erst 3 ½ Jahre alt. Den Kriegsdienst versah er in folgenden Truppenteilen: 1. (E) Infanterie-Regiment 23, 10. Infanterie-Regiment 162 und 6. Luftwaffen-Jäger-Regiment 31. Am 20. Juli 1944 geriet er in Frankreich in der Normandie bei Caen in Gefangenschaft. Er wurde in die USA nach Texas gebracht, wo es ihm recht gut ging.

Am 11. Dezember 1944 schickte meine Mutter ihren letzten Brief zu ihm, den er erst am 28. April 1945 in Empfang nehmen konnte. Bis zu diesem Datum wusste er noch nichts von der Tragödie, die sich in Allenstein zugetragen hatte. Seinem Tagebuch konnte ich später entnehmen, dass er sogar noch am 11. August 1945 in Unkenntnis darüber war, denn er hatte eine Karte mit dem Suchauftrag nach seiner Familie an eine Organisation geschickt. Als er später vom grauenvollen Tod meiner Mutter erfuhr, brach auch für ihn eine Welt zusammen. Seine Kameraden konnten ihn nur mit Mühe aufrichten. Sie machten ihm klar, wie sehr seine Kinder ihn jetzt brauchten.

Nach über drei Jahren in Amerika wurde er in ein Gefangenenlager in England überführt. Dort waren Behandlung und Verpflegung miserabel. Er sehnte die Entlassung herbei. Am 29. Oktober 1947 war es endlich so weit. Am 4. November 1947 traf er in Gelsenkirchen, seiner Wahlheimat, ein. Dort heiratete er am 22. Dezember 1947 Hedwig Rescher. Sie wohnten zunächst in der Von-der-Recke-Straße 10.

Sein höchstes Ziel war es nun, möglichst schnell meinen Bruder Gerd und mich zu sich zu holen. Er wandte sich mit der Bitte um Hilfe z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, Abt. Kinderrückführung in Hamburg (für Kinder aus dem polnisch besetzten Gebiet Ostpreußens). Neun Monate nach der Entlassung meines Vaters aus der Gefangenschaft trafen wir bei ihm ein. Ich war damals 12 ½ Jahre alt.

Suche nach dem Grab meiner Mutter

Schon als Kind fasste ich oft den Entschluss, das Grab meiner Mutter zu suchen, denn es war schlimm für mich, nicht zu wissen, wo sie ruhte. Doch wo hätte ich mit meinem Forschen beginnen sollen? Ich kannte damals niemanden, den ich hätte fragen können. Sehr oft gab ich die Hoffnung auf, sie noch zu finden, denn die vielen Toten, die im Januar 1945 auf den Straßen lagen, waren in den Kriegswirren sicherlich irgendwann an den nächstbesten Stellen verscharrt worden. So konnte ich bei meinem ersten Besuch nach Kriegsende in Allenstein 1975 nur auf dem Schulhof, auf dem ich meine tote Mutter einst liegen sehen hatte, ihrer still gedenken. Die Ungewissheit über die Grablage ließ mir auch in den nächsten Jahren keine Ruhe. Darum forschte ich noch 60 Jahre nach Kriegsende weiter. Am 25. Januar 2005 telefonierte ich mit der Stadtgemeinschaft Allenstein sowie mit der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM) in Olsztyń. Da es dort keine Karteien oder weitere Unterlagen über Gräbernachweise gab, konnte mir niemand helfen. Auch ein Anruf beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. führte nicht zum Ziel.

Am 25. Februar 2005 hatte ich ein umwerfendes Erlebnis. Ich suchte im Internet nach Videofilmen über Allenstein. Dabei geriet ich zu "The Meissner Homepage". Schon der erste Satz, den ich auf einer der Seiten las, versetzte mich in helle Aufregung. Er lautete "Mein Vater erblickte am 30. August 1914 in der Kämmereigasse 5 in Allenstein (Ostpreußen) das Licht der Welt." Ich traute zunächst meinen Augen nicht, denn dieses war dieselbe Hausnummer unseres Wohnblocks, also exakt die Adresse, unter der meine Mutter mit uns Kindern bis zum Einmarsch der Russen gewohnt hatte. So ein Zufall, gerade auf diese Internet-Seite gestoßen zu sein! Sollte ich jetzt endlich zum Erfolg gelangen? Umgehend schickte ich eine E-Mail an Herrn Meißner, mit der ich anfragte, ob sein Vater zu Lebzeiten etwas von der Tragödie in der Kämmereigasse erzählt hätte.

Dabei erfuhr ich, dass dieser nichts hatte wissen können, da er zu der betreffenden Zeit Soldat war. Das war wiederum eine Enttäuschung für mich. Dennoch entstand ein reger Kontakt zwischen Herrn Meißner und mir per E-Mail und Telefon. Dabei erfuhr ich von einem Erlebnis, das er während seines Besuchs im Sommer 2004 in Alleinstein hatte. Während eines Spaziergangs war er da, wo die ul. Marianska auf die ul. Michal Lengowskiego stößt, zu einem kleinen, mit Gras und Bäumen bewachsenen Hügel gelangt. Dort kam er mit einem alten Mann ins Gespräch. Von ihm erfuhr er, dass an dieser Stelle nach dem Einmarsch der Russen ums Leben gekommene Zivilisten begraben worden waren. Die Gräber wären lange als solche zu erkennen gewesen, dann aber verfallen. Der Hügel gehörte früher zum Gelände der Stadtgärtnerei. Er liegt nur etwa 300 m von der Sterbestelle meiner Mutter entfernt. Daher schien es mir sehr wahrscheinlich, dass auch meine Mutter auf dem Hügel ihre letzte Ruhestätte gefunden haben könnte. Herr Meißner hatte dort sogar Fotos gemacht, ohne zu ahnen, dass diese für mich von größter Bedeutung werden könnten. Inzwischen hat er mir diese per E-Mail zugesandt. Er fertigte außerdem eine Skizze an, mit der er die Lage des Hügels darstellte. Ich bin ihm äußerst dankbar dafür.

Durch diese unvorhergesehene Neuigkeit stieg meine Hoffnung, zum Ziel gelangen zu können, und ich entschied mich, intensiver nach der Ruhestätte meiner Mutter zu forschen. Darum ließ ich im "Allensteiner Heimatbrief" Nr. 239, der Ausgabe vom Sommer 2005, folgenden kleinen Artikel veröffentlichen:

Grabsuche – wer kann helfen?

Meine Mutter – Emilie Hinz geb. Falk (21.10.1915) – wurde am 22. Januar 1945 in Alleinstein in der Kämmereigasse auf der Straße zusammen mit einigen Nachbarn (u. a. Frau Steffen, Herr Wölki) von russischen Soldaten erschossen. Ich sah die Toten noch einige Tage auf dem Schulhof der Eichendorff-Schule (am Anfang der Kämmereigasse, gegenüber der Feuerwache) liegen. Trotz intensiver Bemühungen konnte ich bisher leider nicht in Erfahrung bringen, wo sie ihre endgültige Ruhestätte gefunden haben.

Wer hat davon gehört oder gelesen? Wer kennt jemanden, der darüber etwas wissen könnte? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.

Bodo Hinz, früher Kämmereigasse 5 in Allenstein, jetzt Beethovenstr. 9, 48691 Vreden, Tel.: 02564-31041

|

Die Resonanz auf diesen Text war groß. Direkt nach seinem Erscheinen erhielt ich viele Anrufe. Einige Informanten telefonierten sogar mehrmals mit mir. Ich bekam auch Briefe mit Skizzen und Fotos von ihnen. Alle, die mit mir in irgendeiner Form Kontakt aufnahmen, waren sehr hilfsbereit und mitfühlend. Sie hatten größtenteils selbst furchtbare Kriegserlebnisse durchstehen müssen und trugen mit ihren Erinnerungen zur Grabfindung bei. Es gab Anrufe, die meine Vermutung bestätigten, dass es sich bei dem von Herrn Meißner genannten Hügel wirklich um die Grabstätte meiner Mutter handelt. Ich erfuhr beispielsweise, dass Personen 1945 von den Russen gezwungen worden waren, die Toten der Kämmereigasse auf diesem Hügel zu begraben! Außerdem hatte ich einen Brief an die Stadtverwaltung in Allenstein geschickt und darin um Auskunft über ein mögliches Grab meiner Mutter gebeten. Am 17. Juni 2005 kam eine Antwort von der Verwaltung der Gemeindefriedhöfe in Olsztyń mit dem Hinweis auf den Hügel. Die Erkundungen meiner Verwandten vor Ort brachten das gleiche Ergebnis. An dieser Stelle möchte ich ihnen recht herzlich für ihre Hilfe in Rat und Tat danken. Ein Heimatfreund erstellte für mich eine Liste über Exhumierungen in Allenstein im Jahre 1951. Er hatte dafür mühevolle Übersetzungsarbeit vom Polnischen ins Deutsche auf sich genommen. Ich bin erleichtert, dass das Gebiet mit dem kleinen Hügel in dieser Aufstellung nicht erscheint, denn so bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass meine Mutter auch jetzt noch an dieser Stelle ruht und nicht in einem Massengrab.

Unter diesen Bäumen hat Emilie Hinz ihre Ruhestätte gefunden

Verständlicherweise zog es mich nach diesen Hinweisen mit aller Macht zum Grab meiner Mutter. Ende Juli d. J. fuhr ich darum in meine geliebte Heimatstadt Allenstein. Meine Frau und meine jüngste Tochter begleiteten mich. Nach der Ankunft führte uns unser erster Weg zu dem Hügel. Dort hängte ich mit Hilfe eines Verwandten ein 40 cm hohes Holzkreuz, das ich von zu Hause mitgenommen hatte, an eine Akazie. Es enthält die folgende Inschrift:

*1915 Emilie Hinz †1945

Nun habe ich 60 Jahre nach Kriegsende endlich den Ort der Ruhestätte meiner Mutter gefunden, wo ich mich ihr besonders nahe fühle und wo ich ihrer in Liebe und Dankbarkeit gedenken kann.

|

An der Grabstätte

Mehrere Anrufer sagten mir, dass sie beim nächsten Besuch in Allenstein auch zum Grab meiner Mutter gehen und dort ein Gebet für sie sprechen wollen. So war Anfang Oktober 2005 eine Familie mit sieben Personen aus Süddeutschland bereits dort. Danach erhielt ich einen sehr netten Brief von ihr, dem ein Großfoto beigefügt war. Darauf ist das Kreuz am Baum noch unversehrt zu sehen. Ich danke sehr für dieses Geschenk und die Anteilnahme!

Am Allerheiligenfest dieses Jahres besuchten meine in Olsztyń wohnenden Verwandten wieder einmal den kleinen Hügel. Wie waren sie gerührt, als sie schon von Weitem das Leuchten von vielen roten Grablichtern sahen! Unbekannte hatten diese aufgestellt, obwohl der Hügel gar nicht als Friedhof zu erkennen ist. Dieses Ereignis erfüllte mich mit großer Freude. Es gibt offenbar noch weitere Leute in Allenstein, die wissen, dass dort Menschen ihre letzte Ruhe fanden. Auch dieses sehe ich als eine Bestätigung dafür an, dass ich zum Ziel gelangt bin und die Ruhestätte meiner Mutter gefunden habe.

Nachwort

Im Jahre 1940 zählte Allenstein 50.500 Einwohner (1). 1946 lebten 22.960 Personen dort. 1950 waren nur noch 2.500 Deutsche darunter. Das ist die schreckliche Bilanz des Zweiten Weltkrieges für die Stadt. Natürlich hatte nicht nur Ostpreußen darunter zu leiden. Am Ende waren 61 Staaten in ihn verstrickt. 25 Millionen Soldaten und 30 Millionen Zivilisten fanden durch ihn den Tod, und bei den Überlebenden hinterließ er große Wunden an Seele und Leib. 10 Millionen Menschen blieben vermisst. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es entsetzlich war, was auch uns Kindern damals zugemutet wurde. Welch unsagbares Leid hat die Menschheitsfamilie erdulden müssen! Noch heute trägt sie schwer an den Folgen. Trotzdem sollten wir uns bei der Beurteilung anderer Menschen/Nationen immer wieder bewusst machen, dass es keine Kollektivschuld gibt.

Ich finde es großartig, dass eine Versöhnung zwischen Deutschland und den ehemaligen Kriegsgegnern stattgefunden hat. Ungehindert können wir gegenseitig unsere Länder bereisen. Während einer Fahrt nach Allenstein stellte ich fest, dass es sich inzwischen zu einer wunderschönen Universitäts- und Bischofsstadt mit 175.000 Einwohnern entwickelt hat. Die Polen habe ich bei meinen Besuchen dort und in anderen Orten immer gastfreundlich und herzlich erlebt. Möge das Verhältnis zwischen ihnen und uns so bleiben!

(1) Diese Zahl und die folgenden statistischen Angaben entnahm ich dem Internet und dem Buch von Claudia Seifert: Wenn du lächelst, bist du schöner! – Kindheit in den 50er und 60er Jahren, Deutscher Taschenbuch Verlag, 7. Auflage, Juni 2005

© 2005-2007 by Bodo Hinz, Vreden (Germany). Alle Rechte vorbehalten.

Veröffentlichung auf der Internetpräsenz von Gelsenzentrum e.V. mit freundlicher Genehmigung von Bodo Hinz.

|