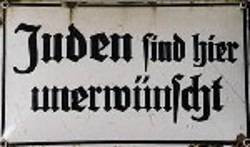

Abb.: Antijüdisches Schild mit der Aufschrift "Juden sind hier unerwünscht"

"Ich habe Deutschland nicht rechtzeitig verlassen, weil ich meine alten Eltern, die nicht auswandern wollten, nicht alleine zurücklassen wollte. Und nicht jeder hatte Verwandte im Ausland. Ohne Verwandte im Ausland war eine Auswanderung aber kaum zu bewerkstelligen. Man wollte uns damals gar nicht gerne in anderen Ländern haben, so wie man auch heute die Flüchtlinge aus Vietnam und anderen Ländern nicht gerne aufnimmt. Darum ist auch - wenn ich richtig informiert bin, auf Anregung der Schweiz - das "J" in die Pässe der Juden eingedruckt worden. Denn als Deutscher brauchte man kein Visum für die Schweiz, und die Juden hätten in die Schweiz auswandern können. Aber das "J" in den Pässen ermöglichte es den Schweizern, die Juden an der Grenze zurückzuschicken".

Abb.: Der Rote Stempel "J" war ein deutliches Zeichen

"Wenn Sie mich fragen, wie sich damals Freunde und alte Bekannte gegenüber Juden verhalten haben, so fällt mir eine Begebenheit ein: Ich war seinerzeit Schüler an der Oberrealschule in Bulmke gewesen. Nun traf ich meine Schulkollegen nach langer Zeit das erste Mal wieder bei der Musterung. Denn auch die Juden wurden gemustert. Wir mussten uns also im Hans-Sachs-Haus melden. Da traf ich einige meiner Mitschüler des gleichen Jahrganges nach Jahren wieder. Sie drehten sich alle um und wollten mich nicht sehen. Das war ein sehr trauriges Erlebnis für mich. Ich bekam bei dieser Gelegenheit meinen Ausschließungsschein, ein Vordruck, auf dem stand, dass ich unwürdig wäre, zu dienen. Der Marineoffizier, der der Leiter der Untersuchungskommission war, bedauerte ausdrücklich, dass er mir diesen Schein überreichen musste. Er war einfach freundlich zu mir, und das hat gut getan. Aber meine damaligen Schulkollegen hatten Angst gehabt, mit mir zu sprechen".

|

"Kunden kamen zu uns natürlich noch ins Geschäft. Aber es wurden immer weniger. Hauptsächlich waren das Arbeiter. Denn die Beamten bekamen ein striktes Verbot, in jüdischen Geschäften zu kaufen. 1935/36 wurden auch unsere Angestellten vorgeladen, und man machte ihnen Vorhaltungen, dass sie bei einem Juden arbeiteten. Wir konnten eigentlich sehen, dass es mit dem Geschäft sehr stark bergab ging. Aber, weil wir das Geschäft schon so lange hatten, haben wir immer geglaubt, dass es noch eine Wende geben könnte. Wir hofften, es würde nicht so schlimm werden. Leider wurde es dann aber noch viel schlimmer, als wir geahnt hatten".

Die "Reichskristallnacht"

"In der Reichskristallnacht wurde ich nicht sofort verhaftet. Unsere Familie hatte am ganzen Abend Radio gehört, und so wussten wir, was sich anbahnte. Dann hörten wir in der Arminstraße, dort wohnten auch andere Juden, Scheibengeklirr und sahen, dass die SA Leute abholte. Wir, mein Vater und meine Brüder, flohen durch den Hintereingang unseres Hauses nach auswärts. Wir konnten uns bei einer nichtjüdischen Familie in Köln verstecken, acht Tage lang, bis die Verhaftungswelle zu Ende war. Dann konnten wir nach Hause zurückfahren und die Schäden, die angerichtet wurden, mit unseren eigenen Mitteln bezahlen.

Ich kann nur sagen, dass von unserem Geschäft, dem Bettengeschäft, das wir damals hatten, die Federn durch die ganze Straße flogen. Die Daunenbetten wurden zerschnitten. Alles wurde kaputt geschlagen. Viel blieb da wirklich nicht über. Anderen ging es ähnlich. In den Wohnungen wurde das Porzellan und auch die Möbel zertrümmert. Die Bilder an den Wänden wurden zerschnitten. Unsere Wohnung in der Arminstraße lag in der zweiten Etage. Nebenan hat ein SA-Sturmführer gewohnt. Der kam in der Reichskristallnacht zu uns in die Wohnung, während seine Truppe damit beschäftigt war, unser Geschäft zu zerstören. Er erklärte meiner Mutter, es täte ihm sehr leid, aber er müsse nun seine Pflicht erfüllen. Aber er wollte die Wohnung verschonen. Wenn meine Mutter ihm Geld gäbe, könne er seine Leute ablenken. Meine Mutter gab ihm 100 Mark. Der Mann ist mit seinen Leuten nach der Zerstörung des Geschäfts in eine Wirtschaft gegangen und unsere Wohnung ist verschont geblieben".

Deportation und Zwangsarbeit

"Wir mußten hier im Tiefbau und auf der Zeche arbeiten und zwar

täglich 10 - 12 Stunden, samstags und sonntags auch. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung sagen. Man verdiente zwischen 40 Pfennig und 70 Pfennig in der Stunde. Im Januar 1942 begannen die Deportationen und zwar wurden die ersten am 27.1.1942 deportiert, nämlich 353 Juden nach Riga. Am 27.7.42 wurden die alten Leute, die meistens krank waren und in Krankenhäusern oder zuhause siech lagen, nach Theresienstadt und von dort nach Auschwitz deportiert. Davon sind 4 zurückgekommen.

Denn nach dem 9. November 1938 wurden ja viele jüdischen Männer verhaftet und kamen nach Sachsenhausen. Einige Zeit später erhielten mehrere Frauen die Mitteilung: Wenn Sie 20 Mark einschicken, können sie die Urne ihres Mannes bekommen. Und davon sind 13 Urnen hier nach Gelsenkirchen zurückgekommen. Wir haben da genaue Listen drüber, auch von den Überlebenden, wobei man allerdings von 102 Leuten nichts genaues weiss. Der zweite Transport waren dann hauptsächlich ältere Leute. Sie wurden am 31. März 1942 nach Warschau transportiert. Von diesen ist keiner zurückgekehrt. Von dem Riga-Transport, zu dem ich auch gehörte, haben ca. 40 überlebt und ein Teil ist nach Gelsenkirchen oder ins übrige Deutschland zurückgekehrt. Dann kam der letzte Transport und damit war Gelsenkirchen sozusagen "judenrein".

Als wir ins Lager deportiert wurden, gab man uns von der Gestapo Listen, auf denen stand, was wir alles mitnehmen durften. Da war die Rede von Nähmaschinen, von Geräten zur Landbearbeitung und allem Möglichen. Nur, als wir ankamen, haben wir diese Sachen nicht wieder gesehen. Denn die Waggons mit diesen Sachen wurden unterwegs abgehängt, und wir kamen in das Lager, nur mit dem, was wir am Körper hatten. In meiner Lagerzeit bin ich zuerst in Riga gewesen. Ich habe für das Militär im Heereskraftwagenpark gearbeitet. Da habe ich von Militärleuten und auch von deutschen Zivilisten, die wußten, wie schlecht es uns ging, manche Zigarette und manches Stück Brot, aber auch manches gute Wort bekommen. Ein früherer Angestellter aus unserem Geschäft, der inzwischen SS-Mann geworden war, kam ins Lager und brachte Kartoffeln. Er hat herumgefragt, ob in Riga auch Juden aus Gelsenkirchen waren und hat mich schließlich gefunden und uns einen Sack Kartoffeln extra geschenkt. Er hat in der Bochumer Straße gewohnt. Nach dem Krieg hab ich nie wieder etwas von ihm gehört.

Das Kriegsende habe ich folgendermaßen erlebt: Das war auch wieder ein Glücksfall. Ich war in einem Außenlager des KZ-Lagers Buchenwald in Magdeburg und wurde von SS-Leuten bewacht. Wir arbeiteten in einer Munitionsfabrik. Die Amerikaner standen schon jenseits der Elbe, und wir sollten abtransportiert werden. Das wußten wir aber nicht so genau. Als wir nun abmarschieren sollten, gab es plötzlich Bombenalarm. Die Bewachungsmannschaften liefen alle weg, wir liefen auch. Da haben mein Bruder und ich das Glück gehabt, daß wir ein Versteck gefunden haben, in dem wir drei Tage bleiben konnten, bis die Amerikaner uns befreiten. Die anderen, die nicht das Glück gehabt haben, solch ein Versteck zu finden, wurden nach dem Bombenalarm von den Wachmannschaften wieder eingesammelt. Die meisten von ihnen sind auf den Hungermärschen erschossen worden".

↑ Seitenanfang

Das Lager Gelsenberg

"Meine leider verstorbene zweite Frau hat im Krieg bei Gelsenberg gearbeitet, sie kam ursprünglich aus Rumänien. Hitler hat den Teil von Rumänien in dem sie aufgewachsen ist, zu Ungarn geschlagen. Dann ist sie als ungarische Jüdin nach Auschwitz gekommen und von dort zum Arbeitseinsatz nach Gelsenkirchen zur Firma Gelsenberg deportiert worden. Das waren insgesamt 500 Frauen und Mädchen. Sie sollte hier aufräumen. Gelsenberg war zerstört worden von den Bomben der Engländer. Weitere 500 Frauen kamen nach Krupp zum aufräumen.

Nun sagen manche in Gelsenkirchen, wir haben von alledem nichts gewusst, aber die Wahrheit ist: Sie wollten von all dem nichts wissen! Meine Frau hat mir erzählt, dass sie hier am Bahnhof in Häftlingskleidung ausgeladen wurden. Sie waren kahl geschoren und in Auschwitz hatte man ihnen eine Nummer in den Arm tätowiert. Der ganze Transport wurde dann zu Fuss über die Overwegstraße. Nach Gelsenberg geführt, mir kann keiner erzählen, dass die Gelsenkirchener Bevölkerung nicht diese 500 Frauen gesehen hat. Alle müssen es gewusst haben denn der eine hat es dem anderen erzählt. Wer es selber nicht gesehen hat, der muss es doch von seinen Nachbarn oder Freunden gehöhrt haben, dass da 500 kahl geschorene Frauen in gestreiften Anzügen durch die Stadt geführt wurden. Da muss sich doch jeder fragen, was sind das für Leute?

Sie haben also bei Gelsenberg gearbeitet. Beim Fliegeralarm durften sie aber nie in die Bunker, sie mussten draussen auf dem Feld bleiben. Die Flugzeugbesatzungen haben aber nicht erkannt wer dort stand und haben sie für herumlaufende Arbeiter gehalten. Sie wurden durch Maschinengewehrsalven verletzt. 25 von ihnen wurden in die Gelsenkirchener Krankenhäuser gebracht. Da gab es einen Chefarzt, der die 25 Frauen gerettet hat, indem er der Gestapo, die sie abholen wollte erklärt hat, dass sie noch nicht gesund seien. Alle anderen Frauen sind auf den Hungermärschen auf dem Weg nach Thüringen umgekommen. Nur diese 25 die der Chefarzt Dr. Bertram gerettet hat, haben überlebt". (...)

Quelle: Erinnerungen von Kurt Neuwald, in: Die Novemberpogrome in Gelsenkirchen - Dokumente zur Reichskristallnacht.

Herausgeber: Schul- und Kulturdezernat der Stadt Gelsenkirchen, Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen, Schulamt für die Stadt Gelsenkirchen, 1988.

Vgl. auch: Stefan Goch, Jüdisches Leben, 2004. ISBN 3-89861-249-X

Anmerkung: Kurt Neuwalds Schilderungen basieren auf seinem damaligen Kenntnisstand und geben in verschiedenen Punkten nicht den aktuellen Forschungsstand von 2020 wieder.

Andreas Jordan, Juli 2007. Design überarbeitet Februar 2020

|

↑ Seitenanfang

|

|