Auf den Spuren der Kinder von Westerbork

Abb.1: Die Geschwister Günsberg, geboren in Gelsenkirchen, wurden am 26. März 1943 in der Gaskammer von Sobibór ermordet. Lothar wurde 14, Fanni Susanne 19 Jahre alt

Vor 70 Jahren deportierte die „Reichsbahn“ tausende Kinder – weil sie Juden oder Sinti und Roma waren. Die „Reichsbahn“-Züge kamen aus einem Nazi-Lager in den besetzten Niederlanden: Westerbork. In verschlossenen Waggons wurden die Menschen durch Deutschland transportiert, darunter auch Kinder aus Gelsenkirchen, Dortmund, Hannover, Magdeburg oder Berlin.

Nach drei Tagen erreichten die Züge Sobibór in Ostpolen. In dem Nazi-Vernichtungslager wurden die Kinder sofort nach der Ankunft ermordet. Der Verein "Zug der Erinnerung" will im Mai und Juni 2013 auf mindestens 10 deutschen Bahnhöfen gemeinsam mit Initiativen und Projektgruppen aus den verschiedenen Städten von den in Sobibór ermordeten Kindern Abschied nehmen - auf den Bahnhöfen, auf den ihnen vor 70 Jahren niemand half. Von Montag 10. Juni bis Mittwoch 12. Juni 2013 macht der Zug der Erinnerung in Dortmund Station.

Der Zug der Erinnerung ist am Montag (10.6.) und Dienstag (11.6.) von 8 bis 20 Uhr (bei Bedarf länger) sowie Mittwoch (12.6.) von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Jugendliche Botschafter und Botschafterinnen der Erinnerung begleiten Schulklassen und Jugendgruppen beim Besuch der Ausstellung. „Dortmund wird die einzige Station des Zugs der Erinnerung in NRW sein, so dass wir mit hohen Besucherzahlen rechnen. Wir empfehlen Gruppen und Schulklassen daher, sich frühzeitig anzumelden“, sagt Oliver Hein, Mitarbeiter der Arbeitsstelle 'Zukunft braucht Erinnerung'. Gruppenbesuche können unter der E-Mail-Adresse hein.oliver@gmx.net sowie telefonisch unter 0179-3592951 angemeldet werden.

Abb.2: Fanni Landsmann, geboren in Gelsenkirchen, wurde am 10. März 1943 nach Sobibór deportiert.

Eine Projektgruppe des Gelsenzentrum e.V. hat sich auf Anregung des "Zug der Erinnerung" in den letzten Monaten auf Spurensuche nach Kindern aus Gelsenkirchen begeben, die in Sobibór ermordet wurden: "Wir zeichnen die Lebens- und Leidenswege nach, die diese Kinder damals gehen mussten. Beim Aufenthalt des Zuges der Erinnerung in Dortmund erinnern wir an ihren gewaltsamen Tod in Sobibór."

Unterstützung bei der Recherche fand der gemeinnützige Verein beim Internationalen Suchdienst (ITS) in Bad Arolsen. Anhand der dort vorhandenen Unterlagen konnte die Projektgruppe die Namen von neun Kindern und Jugendlichen aus Gelsenkirchen in Erfahrung bringen, die 1943 über Westerbork in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort ermordet wurden: Lieselotte Grünewald wurde 14 Jahre alt. Fanni Susanne Günsberg wurde 16 Jahre alt. Lothar Günsberg wurde 14 Jahre alt. Karl Werner Kupferschlag wurde 12 Jahre alt. Hella Grün wurde 13 Jahre alt. Recha Häusler wurde 13 Jahre alt. Fanni Landsmann wurde 19 Jahre alt. Anna Tepper wurde 20 Jahre alt. Robert Abraham Silberberg wurde 21 Jahre alt. Ernst Levie starb in Auschwitz, er wurde 12 Jahre alt.

|

Gelsenkirchener Kinder und Jugendliche: Mit der "Reichsbahn" in den Tod

| Name, Vorname |

Geburtsdatum |

Deportiert 1943 ab |

Todestag |

Todesort |

| Grünewald, Lieselotte |

31. März 1929 |

Westerbork |

11. Juni 1943 |

Sobibor |

| Günsberg, Fanni Susanne |

25. Januar 1927 |

Westerbork |

26. März 1943 |

Sobibor |

| Günsberg, Lothar |

22. April 1928 |

Westerbork |

26. März 1943 |

Sobibor |

| Kupferschlag, Karl Werner |

16. April 1930 |

Westerbork |

05. März 1943 |

Sobibor |

| Grün, Hella |

16. Juli 1929 |

Westerbork |

16. April 1943 |

Sobibor |

| Häusler, Recha |

04. Juli 1930 |

Westerbork |

23. Juli 1943 |

Sobibor |

| Landsmann, Fanni |

01. November 1924 |

Westerbork |

03. November 1943 |

Sobibor/Lublin |

| Tepper, Anna |

28. Januar 1923 |

Westerbork |

04. Juni 1943 |

Sobibor |

| Silberberg, Robert Abraham |

25. September 1921 |

Westerbork |

04. Juni 1943 |

Sobibor |

| Levie, Ernst |

06. Juni 1931 |

Westerbork |

17. September 1943 |

Auschwitz |

Stolpersteine

Die Stolperstein-Initiative in Gelsenkirchen plant die Verlegung von Stolpersteinen für diese Kinder und ihre Familien. Es werden noch Stolperstein-Paten gesucht. Wer eine Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen will, wendet sich an die → Projektgruppe Stolpersteine Gelsenkirchen

Der Zug der Erinnerung e.V. ruft in einem Flyer die Öffentlichkeit auf:

Bitte kommen Sie auf die Bahnhöfe, um Abschied zu nehmen. An die Kinder von Westerbork erinnert auf den deutschen Bahnhöfen nichts. Statt die verschleppten Kinder, die Jugendlichen und alle anderen Deportierten an den Orten ihrer letzten Fahrt durch Deutschland zu ehren, läßt sich die Deutsche Bahn AG das Gedenken bezahlen.Vom „Zug der Erinnerung“ verlangt die DB AG hohe Gebühren für die Benutzung der Schienen und den Halt auf den Bahnhöfen. Siebzig Jahre nach den Verbrechen rufen wir auf, von den Kindern Abschied zu nehmen – trotz aller Boykottversuche.

Die Züge, die vor 70 Jahren durch Deutschland fuhren, hätten gestoppt werden können, und die Kinder könnten leben – wenn Rassismus und nationalistischer Größenwahn auf entschlossenen Widerstand gestoßen wären. Rassismus bedroht bis heute unser Zusammenleben. Er richtet sich erneut gegen Juden, Sinti und Roma und verfolgt Menschen anderer Herkunft mit Hass. Die Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ zeigen, dass Terror und Tod die Markenzeichen der Nazis sind. Ihre nationalistische Botschaft heißt Krieg. Indem wir die Deportierten auf den Bahnhöfen ehren, warnen wir die Wiedergänger der Nazis: Wir sind zum Widerstand bereit.

Der Aufstand im Vernichtungslager Sobibór

Abb.3: Thomas Blatt, einer der wenigen Überlebenden des Aufstandes in Sobibór, wurde im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit seiner Familie in das Vernichtungslager verschleppt. Thomas Blatt, der als sogenannter "Funktions-häftling" den Menschen vor ihrer Ermordung die Haare abrasieren musste, erinnert sich:

"Ich bin sicher, als sie in der Gaskammer waren, glaubten sie es nicht. Als das Gas eingeleitet wurde, verstanden sie nicht, was ihnen geschah. Als ich mit dem Abschneiden der Haare fertig war, sollten wir rausgehen, und auf dem Weg zurück zu den Barracken hörte ich immer den Motor, der "Gas-Motor", der mit höchster Drehzahl lief ... wissen sie, der "Gas-Motor" ... es war wie ein Schrei. Sie begannen ... sie begannen mit einem lauten "Ahhh....," sehr laut, viel lauter als der Motor, und die hatten einen großen Motor dort. Später, etwa 15 Minuten - Motor aus. Und es war still. Das war Sobibór."

|

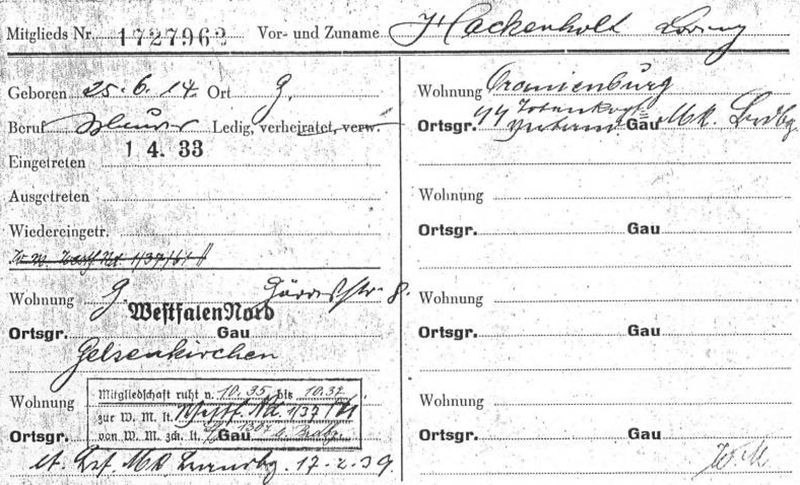

Lorenz Hackenholt, Massenmörder aus Gelsenkirchen

Die erste Gaskammer der Nationalsozialisten wurde von Lorenz Hackenholt und Anderen erdacht, geplant und "probeweise" in einem alten Bus-Schuppen in der Tötungsanstalt Grafeneck installiert und in Betrieb genommen. Lorenz Hackenholt aus Gelsenkirchen-Ückendorf war u.a. "Leichenbrenner" in allen Tötungsanstalten der "Aktion T4". Mit den bei der Mordaktion "T4" gesammelten "Erfahrung" war Lorenz Hackenholt für die Nazis der "Vergasungsexperte". Bei der "Aktion Reinhardt" war Hackenholt Planer der Gaskammer und Verantwortlicher für deren Betrieb im Vernichtungslager Belzec.

NSDAP-Karteikarte von Lorenz Hackenholt

Im Verlauf des Jahres 1942 konstruierte und überwachte Hackenholt den Bau der neuen und größeren Gaskammern in Belzec und Treblinka. Das Gebäude der Gaskammer von Belzec wurde dann von der SS "Stiftung Hackenholt" genannt. Diese zynische Bezeichnung befand sich auch im Großformat auf der Wand des Gebäudes. Eine weitere "Erfindung" von Lorenz Hackenholt war eine fahrbare Gaskammer. Zusammen mit seinem "Kameraden" Siegfried Graetschus baute Hackenholt einen Postlieferwagen entsprechend um, die Motorauspuffgase wurden in den geschlossenen Kastenaufbau geleitet. Auch im Vernichtungslager Sobibór war eine Vergrößerung und Verbesserung der Tötungsanlage erforderlich, so dass die "Spezialisten" Hackenholt und Lambert mit einem eingearbeiteten Trupp ukrainischer Hilfskräfte etwa im Oktober 1942 nach dorthin versetzt wurden.

"Aktion Reinhardt" war der Tarnname für die systematische Ermordung aller Juden und Roma des Generalgouvernements (deutsch besetztes Polen und Ukraine) in der Zeit des Nationalsozialismus. Im Zuge der „Aktion Reinhardt“ wurden zwischen Juli 1942 und Oktober 1943 über zwei Millionen Juden sowie rund 50.000 Roma aus den fünf Distrikten des Generalgouvernements (Warschau, Lublin, Radom, Krakau und Galizien) in den drei Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka ermordet.

Lorenz Hackenholt war nach 1945 einer der meistgesuchten NS-Verbrecher - beschuldigt des 70.000fachen Mordes und der Beihilfe zum Mord in 1,5 Millionen Fällen. Er wurde einige Zeit nach dem Krieg auf Antrag seiner Frau zum 31. Dezember 1945 für tot erklärt. Es gab jedoch nach 1945 Hinweise, dass Hackenholt noch lebte. Von 1959-1963 gab es auch in Gelsenkirchen polizeiliche Ermittlungen, die Untersuchung wurde jedoch ohne Ergebnisse eingestellt. Interview-Anfragen von GELSENZENTRUM e.V. im Februar 2008 an Antonie Hackenholt (Schwester von Lorenz) zuletzt wohnhaft Gelsenkirchen, Görrestrasse 8 und weiteren Angehörigen von Lorenz Hackenholt wurden abgelehnt.

Andreas Jordan, Mai 2013. Gelsenzentrum - Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Gelsenkirchen Andreas Jordan, Mai 2013. Gelsenzentrum - Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Gelsenkirchen

| ↑ Seitenanfang |

|