|

Klas Back: Rettung durch einen Kindertransport — und welche Erinnerungen bleiben

|

Abb.: Paula Back, geborene Hecht. Sie wurde in Auschwitz ermordet.

Klas Back wurde als Sohn des Rechtsanwaltes Moritz Back und seiner Frau Paula, geborene Hecht, in Gelsenkirchen am 30. November 1928 geboren. Der Vater stammte aus Lichtenau in Westfalen, wo er am 16. November 1880 das Licht der Welt erblickt hatte. Paula Back war jünger als ihr Ehemann, geboren am 24. Januar 1893 im Limburg an der Lahn. Neben Klaus Friedrich hatte die Familie noch zwei weitere ältere Kinder, Hilde Back, geboren am 3. Oktober 1922, und Ernst Ludwig Back, geboren am 6. November 1923. Beide kamen gleichfalls in Gelsenkirchen zur Welt.

|

|

Abb.: Moritz Back mit seinen Kindern Klaus, Hilde und Ernst bei einem der häufigen Ausflüge, ca. 1933

Die wohlhabende Gelsenkirchener Rechtsanwaltsfamilie konnte sich nicht zu einer frühzeitigen Flucht entschließen, so dass es nach den Verbrechen der so genannten "Reichskristallnacht" nur noch gelang, 1939 die Kinder nach Schweden zu schicken. Die Eltern kamen nicht mehr aus Deutschland heraus. Bei der letzten größeren Deportation aus Gelsenkirchen wurden Moritz und Paula Back Ende Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert, nachdem man sie zuvor schon im "Judenhaus" an der Klosterstraße mit anderen Gelsenkirchener Juden zusammengefasst hatte. Moritz Back starb am 20. Dezember 1942 in Theresienstadt. Paula Back kam von Theresienstadt nach Auschwitz, wo sie am 29. März 1943 ermordet wurde. Die drei Kinder überlebten die Zeit des Nationalsozialismus in Europa in Schweden, wo sie sich eine Existenz aufbauen konnten. Klas Back besuchte Gelsenkirchen und dort auch das Institut für Stadtgeschichte im Jahr 2002. Nach diesem ersten Kontakt wurde schließlich verabredet, dass Klas Back seine Lebensgeschichte auf einem Diktiergerät schildert. In seinen Erinnerungen reflektiert Klas Back die Problematik, woran sich ein Kind, das durch einen Kindertransport aus Deutschland gerettet wurde und im Gastland allein und mit der Hilfe unterschiedlicher Menschen überlebte, erinnern kann und wie diese Erinnerungen anderen vermittelt werden können.

|

Erinnerungen von Klas Back

Zuerst einmal einige Angaben über meine Person: Ich bin also in Gelsenkirchen am 30. November 1928 geboren. Ich bekam den Namen Klaus Friedrich. Ich habe auch einen jüdischen Namen: Jehuda, der Löwe. Als ich nach Schweden kam, wurde mein Name Klas — schwedisch hieß ich nun Klas Fredrik. Ich habe einen Bruder, geboren am 6. November 1923, und eine Schwester, geboren 3. Oktober 1922. Beide Geschwister leben noch, mein Bruder in einer Vorstadt von Stockholm, Lidingö, meine Schwester lebt in der Stadt Västeräs, etwa 100 Kilometer entfernt von Stockholm, in einer Industriestadt, wo ABB ihren schwedischen Hauptsitz hat.

|

Abb.: Klaus Back mit der Schultüte am Tag der Einschulung auf dem Balkon der Wohnung an der Ebertstraße l

Ich kam Ende Januar 1939 mit einem Kindertransport zusammen mit meinem Bruder nach Stockholm. Wir wohnten sehr kurz zusammen bei einer Familie in einer sehr kleinen Wohnung in der Mitte von Stockholm und kamen dann zusammen Ende Februar 1939 in ein Kinderheim für jüdische Jungen in Uppsala. Uppsala ist eine Universitätsstadt 70 Kilometer nördlich von Stockholm. Das Kinderheim war eingerichtet worden, weil etwa 500—600 jüdische Kinder Ende 1938/Anfang 1939 nach Schweden gekommen waren. Es waren Kinder von Eltern, die meist schon ein Visum für die USA hatten, so dass damit gerechnet werden konnte, dass die Kinder ihre Eltern in den USA wieder treffen konnten. Jüdische Mädchen wurden leicht in Familien aufgenommen, da sie ja mithelfen konnten. Mit jüdischen Jungen war es scheinbar schwerer, es gab somit einige Kinderheime für jüdische Jungen.

|

Das gerade in Uppsala ein Kinderheim entstand, kam daher, dass einige jüdische Familien und auch christliche Familien in Uppsala sich sehr für diese Sache engagierten und dieses Kinderheim gründeren. Das Kinderheim fing mit elf Jungen an, im Alter von ca. 10 Jahren und wurde dann vergrößert auf bis zu fünfzehn Betten. In diesem Kinderheim lebte ich bis 1946. Während dieser Zeit von 1939-1946 gingen etwa 50 Kinder durch dieses Kinderheim. Kinder fuhren auch während des Krieges nach Großbritannien und über Russland, Vladivostok in die USA zu ihren Eltern. Es kamen neue Kinder dazu, die in Familien waren, wo es nicht so gut funktionierte.

Ich war tatsächlich das einzige Kind, was vom ersten bis zum letzten Tag im Kinderheim war. Mein Bruder Ernst kam schon nach einigen Monaten, etwa im April/Mai 1939 zu einer Familie in Upplands Väsby, ein damals sehr kleiner Ort zwischen Uppsala und Stockholm, zu einer halbjüdischen Familie, wo es keine anderen Kinder gab. Meine Schwester kam dann ein Jahr später nach Schweden.

Das Kinderheim in Uppsala wurde von der jüdischen Gemeinde in Stockholm betrieben, bezahlt wurde es von der Gemeinde und von vielen Spenden, und es gab einen Staatszuschuss. der ebenso groß war wie die Spenden. Genügend Geld war sicher niemals vorhanden, aber viele gute Menschen, die das Kinderheim unterstützten, eine gute Leitung, und den meisten Kinder des Kinderheimes ist es, soweit ich weiß, ziemlich gut gegangen. Ich kam schon im März 1939 in die schwedischen Volksschule, und zwar in die dritte Klasse, dadurch bedingt, dass die Schule damals in Schweden mit dem siebenten Lebensjahr anfing. Ich ging in die Volksschule bis zur fünften Klasse, konnte danach ein Jahr überspringen und in die Mittelschule wechseln, wo ich 1945 das Mittelschule-Examen machte.

Danach war ich drei Jahre Elektrikerlehrling bei einer Firma in Uppsala. Zu dieser Zeit wurde ich auch schwedischer Staatsbürger. 1948-1950 war ich in Stockholm auf einer technischen Fachschule, welche mit einem Ingenieursexamen auf Gvmnasiums-Niveau endete. Ich bekam dann rasch eine Stellung bei einer Transformatorfabrik, einem kleinen Unternehmen für Kleintransformatoren, wo ich als Berechnungsingenieur arbeitete. Ich bildete mich gleichzeitig in Marketing und Reklame durch Abendkurse weiter. 1953-54 machte ich 14 Monate Militärdienst bei der Luftwaffe als Radartechniker. 1955 fing ich bei einem großen Elektro-Unternehmen in Schweden, Elektro Skandia, einer Tochtergesellschaft von Asea, heute also ABB, in der Marketingabteilung an, mit der Aufgabe, für die verschiedenen technischen Abteilungen Verkaufsaktionen durchzuführen. Es war eine Arbeit, bei der sowohl Kenntnisse der Elektrotechnik und des Marketing notwendig waren.

Die Firma hatte auch später eine Tochtergesellschaft für den Vertrieb von Nähmaschinen und elektrischen Haushaltsgeräten, und da der Direktor dort 1961 krank wurde, erhielt ich die Chance, Direktor dieser Firma zu werden. Die Firma wechselte spätet den Besitzer und wurde Tochtergesellschaft des Herstellers in Genf, es handelt sich um die Marke Elna-Nähmaschinen, und bei dieser Gesellschaft arbeitete ich als Direktor in Schweden, später auch in Norwegen, Dänemark und Finnland bis Ende 2000, nicht nur in Verkauf und Administration, sondern auch bei der Zertifizierung für die elektrische Sicherheit für verschiedene Märkte der Welt.

1964 traf ich meine Frau auf einer Ferienreise. Sie war seit einigen Jahren geschieden und hatte zwei Söhne. Sie stammte aus Göteborg. Es dauerte einige Jahre bis wir zusammenziehen konnten, und 1972 heirateten wir. Meine Frau ist gerade ein Jahr älter als ich. Der eine Sohn ist jetzt gerade über 50, der andere wird im kommenden Jahr 50. Wir haben drei Enkelkinder, ein Junge, 21, ein Mädchen, 17, von dem älteren Sohn Peter — die wohnen alle in Göteborg, dann einen Enkelsohn, Gabriel, bald elf Jahre, von dem Sohn Göran, der in Uddevalla, 70 Kilometer von Göteborg, wohnt. Meine Frau ist Christin, wir haben sowohl jüdische wie christliche Freunde. Keiner von uns ist sehr religiös, aber ich gehe ab und zu in die Synagoge und mit meiner Frau einige Male pro Jahr in die Kirche in dem Stadtteil, wo wir wohnen. Wirtschaftlich ist es uns durch meine gute Arbeit und auch dadurch, dass meine Frau gearbeitet hat, gut gegangen. Wir führen heute ein angenehmes, ruhiges Leben mit viel Zeit für Konzerte, Theater, Lesen und ab und zu Reisen. Wir wohnen in einem schönen Haus mit einer netten Umgebung. Wir leben zusammen mit zwei Katzen. Wir treffen die Kinder und die Enkelkinder regelmäßig, obwohl die Entfernungen ein bisschen groß sind, zwischen Stockholm und Göteborg. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, habe viel Glück gehabt im Leben, und ich habe eine liebe Frau gefunden.

Erinnerungen und was nach 60 bis 70 Jahren noch geblieben ist

Anlass, meine Erinnerungen zu schildern, war ein Besuch bei dem Institut für Stadtgeschichte in Gelsenkirchen Mitte März 2002. Ich war auf einer Reise, zusammen mit dem Sohn Peter, 50 Jahre alt, und der Enkeltochter Petra, um ihnen die Orte meiner Kindheit zu zeigen und darüber ein bisschen zu erzählen. Es handelt sich sowohl um Gelsenkirchen, als auch um Lichtenau bei Paderborn in Westfalen. An beiden Orten haben wir noch Freunde aus der Zeit vor dem Krieg. Peter und ich und sein Sohn Richard, heute 21, haben solch eine Reise schon einmal 1995 untergenommen. Diese Reise und Besuche bei alten Freunden waren für mich ein Weg, meine Geschichte zu erzählen.

Es ist aber nicht so einfach, den Söhnen und den drei Enkelkinder das alles zu berichten, obwohl man sich regelmäßig trifft. Zum Beispiel saßen wir letztes Neujahr zusammen und sprachen über meine Familie und plötzlich sagte der Sohn Peter, dass es ihm erst jetzt klar geworden war, dass es ein Wunder ist, dass ich und meine Geschwister überhaupt leben. Dieses zeigt die Schwierigkeiten, die Geschichte eines früheren deutschen Juden, der jetzt in einem anderen Land lebt, und die Geschehnisse während der Nazizeit der Familie und den Kindern zu vermitteln. Ich finde, ich habe mir durchaus Mühe gemacht. Ich bat auch die Söhne und die Enkelkinder, sie sollen mich fragen. Ich versuche zu erzählen, aber Verstehen ist scheinbar nicht leicht. Normalerweise hat ein Sohn Eltern, hat Großeltern, hat die Großeltern getroffen, hat die Orte und Wohnungen gesehen und besucht, wo die Eltern geboren sind. Die Familiengeschichte wird dadurch einfacher.

Eine wichtige Frage ist, wie viele Erinnerungen ich nach 60-70 Jahren überhaupt noch habe. Was kann man davon erzählen? Dass ich heute nicht mit großem Hass an Deutsche und Deutschland denke, hat sicher damit zu tun, dass Freundschaften mit Familien, mit denen meine Eltern befreundet waren, erhalten geblieben sind. Es hat aber viele Jahre gedauert, bis ich mich ohne größte Aufregung an meine Geschichte erinnern konnte.

|

Abb.: Klaus Back mit seiner Mutter Paula Back im Wald bei Lichtenau um 1933

Ich habe meine Kindheit in Gelsenkirchen und in der Ferienzeit an dem Geburtsort meines Vaters in Lichtenau bei Paderborn in Westfalen verbracht, wo ein Onkel und früher die Familie eine Getreide- und Samenhandlung und ein Geschäft für Landwirtschaftsgeräte und Haushaltswaren betrieben hatten. An beiden Orten hatten unsere Eltern Nachbarn und andere gute Menschen, die den Eltern und dem Onkel in Lichtenau bis zu der Deportation beistanden, Menschen, die aus Uberzeugung sich nicht an der Verfolgung von Juden bereiligten und mit denen wir kurz nach dem Krieg wieder Kontakt aufnahmen. Diese Kontakte sind auf lebende Kindern und Enkelkindern übergegangen, Freunde, die wir gerne besuchen, und die auch uns besuchen. Diese Freunde zeigten bei allen schrecklichen und unbehaglichen Erinnerungen, dass es auch anständige Menschen gab, die gegenüber der jüdischen Bevölkerung hilfsbereit waren.

|

Die Fotoalben, die uns unsere Eltern mitgaben, sind eine wichtige Gedächtnisstütze. Mein Bruder und ich erhielten je ein Fotoalbum, welches meine Mutter, die gerne fotografierre, uns zusandte. Meine Schwester hat ein kleines Fotoalbum, hauptsächlich bestehend aus Postkarten aus der Korrespondenz mit unseren Eltern. Aber viele Bilder von meiner Kindheit sind auch dadurch erhalten geblieben, dass ich viele Filme im Fernsehen über die Judenverfolgung während der Nazizeit gesehen habe und dabei feststelle, dass zerschlagene Geschäfte in der Kristallnacht an einer Straße irgendwo in Deutschland genauso aussahen wie auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen. Ich habe auch in den letzten Jahren versucht, ein bisschen über die deutsche Geschichte in der Nazizeit zu lesen. Dabei stelle ich aber fest, dass ich immer wieder zu der Frage zurückkomme, wie ein moderner Staat, auch bei politischer Unsicherheit, eine Organisation schaffen kann, die Menschen deportiert und dann ermordet.

Behütete Kindheit

Vor kurzer Zeit fragte ich meinen Bruder, ob er sich an irgendwelche Kinderlieder aus unserer Familie erinnerte. Ich erinnerte mich nur an ein Studentenlied von unserem Vater "...als die Römer frech geworden..." und an das Singen der SA "SA-Kameraden hängt die Juden an die Wand..." vor unserer Wohnung auf der Ebertstrasse - später im "Dritten Reich" Litzmannstrasse — in Gelsenkirchen. Das hörten wir regelmäßig am Sabbatabend - die Lichter waren angezündet und die Läden heruntergezogen, damit wir Kinder nichts sehen und hören sollten. Aber wir hörten diese Lieder. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Singen erklärt wurde. Ich habe liebe Erinnerungen an die Eltern, ich war ja der Kleinste und wahrscheinlich dadurch besonders verwöhnt.

Aber ich erinnere mich, dass mein Vater mich einmal richtig ausschimpfte. Ich hatte nämlich für ein kleines Taschengeld einen uniformierten SA-Soldaten gekauft und vor meine Holzbausteine gestellt. Mein Vater war Ende der dreißiger Jahre ja schon bald 60 Jahre alt. In der Rechtsanwaltspraxis war nicht mehr so viel zu schaffen. Ich ging oft mit ihm spazieren, und ich erinnere mich an einen Spaziergang bei einem Besuch in Essen, wo ein großes Haus abgerissen wurde. Und ich fragte Vater, warum man so schöne Häuser denn abreißt? Die Antwort war so etwa: "Die haben eben den Größenwahnsinn!" Dieselbe Frage kam wieder als die Synagoge in der Kristallnacht 1938 in Gelsenkirchen zerstört wurde. Ich konnte mit neun Jahren nicht verstehen, warum die Feuerwehr das Gebäude nicht rettete. Es dauerte auch einige Tage nach der Kristallnacht bis ich die zerstörte Synagoge sehen durfte. Ich selbst habe sonst bis zur Kristallnacht an das Leben in Gelsenkirchen nicht viele schlimme Erinnerungen. Aber ich habe natürlich spätet vieles überlegt und gelernt, wie das eine und das andere in unserer Familie so wurde, wie es dann kam.

Vater war Rechtsanwalt am Amts- und Landesgericht und seit vielen Jahren in Gelsenkirchen tätig und hatte auch ein anständiges Auskommen. Vater war während des Ersten Weltkrieges in der deutschen Armee gewesen und dadurch Mitglied im Verein der jüdischen Frontsoldaten. Dieses führte dazu, dass er 1933, als die ersten antisemitischen Gesetze viele Berufe für Juden unmöglich machten, seine Rechtsanwaltspraxis im begrenzten Ausmaße weiterführen konnte. Wir wohnten 1933 in einer Zweifamilien-Villa an der Zeppelinallee, aber mussten dann bald dort wegziehen und kamen dann zur Ebertstraße 1, wo die Rechtsanwaltspraxis verkleinert wurde, so dass eine Wohnung frei wurde.

Wenn unser Vater 1933 die Möglichkeiten, als Rechtsanwalt zu arbeiten verloren hätte, wäre das Leben wahrscheinlich anders verlaufen. Unsere Familie hätte dann wahrscheinlich Deutschland ziemlich schnell verlassen — in einer Zeit, als dieses noch ziemlich leicht möglich war. Es kam aber anders.

Kristallnacht und der Weg zur Schule

Zur Zeit der Kristallnacht, im November 1938, lag unser Vater krank im Bett mit Gelbsucht. Meine Geschwister und ich wurden mitten in der Nacht von Schlägen an die großen Glasscheiben an der Wohnungstür geweckt. Ich hörte laute Stimmen. Mutter kam in unser Schlafzimmer und sagte, wir sollten uns nicht beunruhigen, und nach einer Weile wurde es wieder still und ich schlief weiter. Am Morgen war alles normal — aufstehen, zur Schule gehen, aber Vater sagte zu uns: "Seid bitte sehr vorsichtig, wenn ihr zur Schule geht. Geht den kürzesten

Weg und schnell direkt zur Schule."

Mein Schulweg führte von der Ebertstraße über den Neumarkt entlang der Bahnhofstraße, dann unter die Eisenbahn zur jüdischen Volksschule. Überall sah ich zerschlagene Fenster in den Läden und Kaufhäusern und Bemalungen mit Sprüchen von Judenhass. Schnell ging ich bestimmt, kam zur Schulmauer, die zerschlagen war, und wurde von der Lehrerin vor der Tür direkt wieder nach Hause geschickt. "Schulunterricht gibt es heute nicht."

Meine Schwester Hilde war zu dieser Zeit nicht in Gelsenkirchen, nur mein Bruder Ernst und ich. Vater wurde in der Nacht nicht abgeholt. Ich habe dazu nur eine Überlegung, ob richtig oder falsch, weiß ich nicht: Auf Krankheit nahm man bestimmt keine Rücksicht, wenn man jüdische Männer holte und ins KZ sperrte. Es war wohl der Mut meiner Mutter - denn mutig war sie -, so habe ich verstanden und so wurde mir auch später erzählt. Und ich stelle mir auch vor, dass die Polizei, die Vater holen sollte, dieses vielleicht nicht tat, da sie Vater kannten.

|

Abb.: Moritz Back mit seinem Sohn Klaus auf der Treppe zum Garten am Haus an der Zeppelinallee 1932

An diesem Tag verließen wir die Wohnung nicht mehr. Am Nachmittag wurde wieder an die Tür geschlagen. Es kamen einige Männer, zivil gekleidet. Sie gingen in die beiden Büroräume der Rechtsanwaltspraxis unseres Vaters und verwüsteten das ganze Büro, warfen das Bücherregal und Aktenregale um und zerstreuten alle Akten übet die beiden Büroräume. Dann gingen sie in das Schlafzimmer von Vater, schimpften und drohten, dass sie wiederkommen würden und Vater an das Fensterkreuz nageln würden. Vater kannte die Männer nicht. Er meinte, dass es sich möglicherweise um Leute handelte, mit denen er vielleicht mal am Gericht etwas zu tun gehabt hatte und die die Akten vernichten wollten. Diese Nacht und einige folgende Nächte, die nun kamen, blieben wir nicht in unserer Wohnung, sondern bei der Sekretärin, die bei meinem Vater gearbeitet hatte. Einige Tage später ging ich mit Mutter durch die Stadt. Sie wurde plötzlich von einer Krankenschwester vom katholischen Krankenhaus angesprochen und diese sorgte dafür, dass Vater ins Krankenhaus kam, wo man meinte, dass man ihn schützen konnte.

|

Ich muss hier auch ein bisschen über das Vaterhaus in Lichtenau erzählen, denn die Erinnerungen aus meiner Kindheit handeln sowohl in Gelsenkirchen wie auch in Lichtenau. Mein Bruder Ernst war noch mal in Lichtenau nach der Kristallnacht, ich nicht. Die Eltern wollten das nicht. Sie wollten nicht meine guten Erinnerungen an die Kindheit zerstören. Mein Bruder hat aber erzählt, und bei meinem ersten Besuch nach dem Krieg in Lichtenau wurde mir auch viel erzählt. Wir hatten an der Durchgangsstraße ein großes Steinhaus, 1855 von der Familie gebaut, dort wohnte nur der Onkel mit einer Haushälterin und einem Schäferhund. In dem Haus gab es auch Zimmer für uns aus Gelsenkirchen wie auch für einen Onkel aus Frankfurt. Es war ein Ort schöner Erinnerungen seit der Kinderzeit. Viele Spaziergänge und längere Wanderungen, sowohl in Lichtenau wie auch übrigens im Stadtgarten von Gelsenkirchen und schöne Sonntagsausflüge zu den schönen Gegenden der Ruhr sind mir in Erinnerung geblieben. Unser Vater war an der Natur sehr interessiert und hat uns sehr vieles gelehrt und erzählt.

Lichtenau wurde von der SS in der Kristallnacht nicht heimgesucht. Einige Tage später kam aber eine Gruppe von SS-Leuten von Warburg nach Lichtenau, um den Onkel zu holen. Er hatte sich aber seit einigen Tagen bei einer anderen Familie versteckt. Als aber die SS-Leute drohten, das Haus anzuzünden, ging man doch zum Onkel und fragte, ob er kommen würde, und er kam. Er kam direkt in ein KZ und war einer in der Familie, der wirklich vor der Zukunft warnen konnte: "Heraus aus Deutschland, wenn möglich, und so schnell wie möglich." Die Fenster und die Einrichtung des Hauses in Lichtenau wurde zerschlagen. Nur ein Zimmer blieb — wie mir erzählt wurde - intakt, nämlich das Arbeitszimmer vom Onkel, wo der Schäferhund war. Dieses sind also Erzählungen, aber ich habe noch bei meinem letzten Besuch in Lichtenau, im März 2002, ältere Leute getroffen, die sich an den Onkel noch erinnerten - auch die Familie, wo der Onkel sich versteckt hatte.

Mit einem Kindertransport nach Schweden

Es wurden 1938 und 1939 Kindertransporte nach Holland, nach Großbritannien und nach Schweden organisiert. Dass wir drei Geschwister überhaupt gerettet wurden, ist wohl ein unglaubliches Glück. Der schwedische Staat hatte sich bereit erklärt, 500 bis 600 deutsche jüdische Kinder, deren Eltern, Einreisegenehmigungen für die USA hatten, in Schweden anzunehmen bis es möglich wäre, die Kinder wieder mit den Eltern in den USA zusammenzubringen. Unser Vater war Mitglied im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen hatte in den 20er und Anfang der 30er Jahre einen Rabbiner, Emil Kronheim, der dann Rabbiner in Stockholm wurde. Dieser hatte Verbindung mit Vater und sorgte dafür, dass mein Bruder und ich in einem solchen Kindertransport nach Schweden kommen konnten.

Ich erinnere mich an das Packen, an unruhige Vorbereitungen und nicht sehr gute Erklärungen, was geschehen sollte. Ich erinnere mich aber genauer daran, dass eines Tages Mutter, mein Bruder Ernst und ich nach Hamburg fuhren und dort übernachteten, irgendwo in einer Pension und ich erinnere mich, dass wir in der Nacht auf einem Stahlbett schliefen ohne Matratze und ohne Laken. Und wiedet so eine Frage an die Mutter mit dem ganzen Unverständnis eines Kindes, warum man nicht in einem richtigen Bett schläft? "So ist es heute eben", sagte Mutter.

Die letzte Erinnerung stammt vom Nachmittag im Hamburger Bahnhof, als Mutter sich von uns verabschiedete. "Macht es gut Kinder. Benehmt euch gut. Ich schreibe, schreibt bitte zurück. Vielleicht ist dieses das letzte Mal, dass wir uns sehen." Wir gingen die Treppe zum Bahnsteig herunter. Der Bahnhof in Hamburg sieht übrigens noch genauso aus. Da stand der Zug für die Abfahrt nach Sassnitz mit Schlafwagen nach Stockholm. Wir hatten eine Betreuung, u.a. von einer Frau, die heute mit weit über 80 Jahren noch in Stockholm lebt - eine jüdische Frau, die sich das ganze Leben lang mit dem Schutz von Kindern und verfolgten Menschen beschäftigt hat.

So kamen wir also Ende Januar mitten im kalten Winter nach Stockholm, in kurzen Hosen, bei etwa 10 bis 20 Grad Kälte. Wir wohnten einige Nächte beim Rabbiner Kronheim und dann bei einer Familie in einer kleinen Wohnung zentral in Stockholm. Mein Bruder und ich machten jeden Tag Ausflüge in die Stadt. Einmal fanden wir uns irgendwie nicht richtig zurecht, und ein Polizist brachte uns wieder nach Hause. Auch richtige Kleidung erhielten wir nun. Ende Februar 1938 kamen wir dann in ein neu eröffnetes Kinderheim in Uppsala, 70 Kilometer von Stockholm, eine nette Universitätsstadt, wo ein Kinderheim für jüdische Jungen in einem alten, nicht mehr verwendeten Waisenhaus von der jüdischen Gemeinde in Stockholm und von engagierten jüdischen und christlichen Familien in Uppsala eingerichtet worden war. Ich erinnere mich gut an die ersten Tage: Vieles fehlte noch. Betten wurden aufgestellt, und die Küche für das erste Essen in Ordnung gebracht.

Das Leben in einem Kinderheim für jüdische Jungen

Von den 500 bis 600 Kindern, die mit Kindertransporten nach Schweden kamen, wurden viele in Familien aufgenommen — Familien, in denen es Kinder gab, und auch Familien, in denen es keine Kinder gab. Mädchen konnte man am leichtesten unterbringen, da man wahrscheinlich dachte, sie würden in dem Haushalt besser helfen. Für Jungen gab es einige Kinderheime, in Uppsala, in Dalarna in der Nähe von Fahrn und in Südschweden. In Stockholm gab es auch ein Heim, wo ältere Jungen unter Betreuung wohnen konnten. Unser Kinderheim war ein altes Haus, eines von mehreren Häusern in einem Garten, wo man früher auch ein Waisenheim betrieben hatte. Es war ein altes Haus ohne jegliche Modernitäten - fließendes kaltes Wasser war alles, Kachelöfen in dem Schlafzimmer und dem Speisezimmer, Holzkochherd, drei Schlafzimmer - das grüne Zimmer, das blaue Zimmer und ein rotes Zimmer mit insgesamt elf Betten und später noch ein Zimmer in einem anliegenden Haus mit 4 Betten. Es war ein Kleinbetrieb mit nur einer Vorsteherin und einer Köchin, also eine große Familie.

|

Abb.: Gruppe aus dem Kinderheim für Jungen in Uppsala 1940, Klaus Back zweiter kniend von links, Tante Sofie stehend links

Wir Kinder waren im Alter von 10 bis 16/17 Jahren. Ich war der Jüngste, und einer der Ältesten adoptierte mich mit dem Spitznamen "Liilemann" - auf Deutsch kleiner Mann. Die Vorsteherin war eine geborene deutsche Jüdin aus Berlin, die schon 1933 ausgewandert war, weil ihr Mann, der auch Rechtsanwalt war, seinen Beruf verloren hatte. Sie war meine erste neue Mutter, Tante Sofie. In ihr Zimmer ging ich auf jeden Fall jeden Abend, bevor ich schlafen ging, um "Gute Nacht" zu sagen. Und dann ging ich ins Bett in einem Zimmer, in dem es nur knapp 10 Grad oder noch weniger waren, mit dem Glück, dass die Hauskatze unter der Decke an meinen Füßen schlief. Ich weiß, dass es sich kindlich anhört, wenn ich solche Einzelheiten erzähle, aber gewiss sind solche kleinen Sicherheitsgefühle bedeutungsvoll, wenn man ein kleines Kind ist und ohne Eltern und ohne Geschwister lebt. Mein Bruder war unterdessen schon im Mai in einer halbjüdischen Familie in einem kleinen Ort zwischen Uppsala und Stockholm untetgebracht worden. Man konnte zwar mit dem Fahrrad in drei bis vier Stunden hinfahren, aber das kam nicht so oft vor.

|

Tante Sofie hielt eine gute Ordnung in dem Kinderheim - auf verschiedene Art und Weise: Zunächst einmal waren wir alle wöchentlich für verschiedene Dienste eingeteilt. Es gab einen Küchendienst - Kartoffel schälen, kleine Heringe ausnehmen, Rüben schälen und dreimal am Tag abwaschen. Der Servierdienst musste den Tisch decken und abräumen und den Speiseraum sauber halten. Der Zimmerdienst hielt die Zimmer in Ordnung, und der Heizungsdienst bestand aus Holzsägen und Holzhacken und in dem Beheizen det Kachelöfen, das hieß jeden Tag den Küchenherd zu heizen und den Speisesaal, wo man auch die Schulaufgaben machte, und jeden zweiten Tag oder dritten Tag in den Schlafräumen zu heizen. Ich hatte Glück, dass ich von einem Älteren adoptiert wurde, der alles konnte, was ich von Anfing an so leicht nicht fertig brachte.

Und Tante Sofie sorgte auch dafür, dass Studenten von der Universität öfters zu uns kamen, uns mit den Schulaufgaben halfen. Mit einer Studentin, die im November 2002 im Alter von 85 Jahre verstorben ist, war unsere Familie sehr befreundet, und wir trafen uns regelmäßig. Ich erzähle dieses, weil Tante Sofie auch für einen Familienzusammenhalt sorgte. Schließlich sorgte sie auch dafür, dass Leute von Uppsala, Schweden und Flüchtlinge, zu uns kamen. Vielleicht an einem Abend pro Woche hielten sie Vorträge und halfen uns bei Theateraufführungen.

Wir Jungen gingen alle in allgemeine Schulen, direkt von Anfang an. Deutsch sprechen war auf jeden Fall während der Mahlzeiten verboten. Man musste ein halbes Öre für jedes Mal, an dem man deutsch sprach, in die Fahrradkasse zahlen. Die Fahrradkasse war eine Art Versicherung: Wir hatten alle einen Schulweg von drei bis vier Kilometet und das ging nur per Fahrrad, und die Fahrräder mussten alle in Ordnung sein, und wir hatten nur alte Fahrräder. Wir hatten ein Taschengeld von 50 Öre pro Woche, wenn man über 15 war, und 30, wenn man unter 15 war. Davon gingen fünf bzw. drei Öre in die Fahrradkasse für neue Schläuche, Reifen und andere Reparatuten. Eine Tafel Schokolade kostete damals 25 Öre und eine Kinokarte eine Krone. Dass ich diese Sachen erzähle, soll auch beschreiben, wie unsere Vorsteherin das soziale Leben gestaltete, meines Erachtens nach so, dass die meisten von uns für eine gute Zukunft nach Verlassen des Kinderheims vorbereitet waren. Denn mit 17 Jahren zog ich in eine eigene Wohnung, war selbstversorgend und konnte sogar für meine weiteren Studien sparen.

Der finnische Winterkrieg November 1939, Deutschlands Überfall auf Dänemark und Norwegen und Fragen

Das Radio im Kinderheim hatten wir von einer schwedischen Schauspielerin als Geschenk bekommen, und das Gerät war einer der wichtigsten Kontakte mit der Umwelt. Einerseits hielt Tante Sofie mit den Eltern der Jungen, deren Adressen bekannt waren, solange wie möglich brieflichen Kontakte aufrecht. Anderseits wurden wir systematisch vor das Radio gesetzt, z.B. sonntags um 10:00 Uhr morgens, um Sinfoniekonzerte zu hören, und an allen Tage, um den Nachrichten zu folgen. Ich erinnere mich an den Beginn des finnischen Winterkriegs. Es war an meinem Geburtstag, dem 30. November 1939, als der Krieg zwischen Finnland und Russland begann. Plötzlich war der Krieg, der ja schon in Europa mit schrecklichen Geschehnissen im Gang war, nah an der schwedischen Grenze, mit Überlegungen in der schwedischen Regierung, auf der Seite Finnlands mit der schwedischen Armee einzugreifen. Die Radiosendungen darüber wurden genau verfolgt. Ähnlich war es auch beim deutschen Überfall auf Norwegen und Dänemark am 9. April 1940, als im Speisesaal eine große nordische Landkarte aufgehängt wurde, die Nachrichten gehört wurden, und Tante Sofie über die gefährliche Situation erzählte.

Ich sage immer zu den Söhnen und Enkelkindern, sie sollen mich fragen solange ich gesund bin und noch lebe. Später kann ich nichts mehr erzählen. So ungefähr stelle ich mir heute eine Frage vor, die ich leider nie gestellt habe, aber, die mir nie mehr aus dem Kopf gegangen ist, nämlich: "Was hatte man für Pläne für den Fall, dass Schweden auch von Deutschland überfallen würde, denn es wurde langsam auch bekannt, was mit Juden in den okkupierten Ländern geschah." Ich traf gestern Abend den Sohn von Tante Sofie, der Vorsteherin des Kinderheimes in Uppsala, Hans Michaeli und wir diskutierten diese Frage. Ich fragte, ob er irgendetwas wüsste, was es für Pläne gab, für den Fall, dass auch Schweden von Deutschland angegriffen würde. £r wusste, dass Tante Sofie nach dem Krieg in einem Vortrag bei einem Verein in Uppsala darüber erzählt hat, und er meinte, dass davon noch eine Notiz vorhanden sei. Er hat danach gesucht, aber nichts gefunden. Er meint sich aber daran zu erinnern, dass es Pläne gab, dass wir Kinder im Kinderheim in verschiedenen Bauernfamilien untergebracht und dort versteckt weiden sollten. Er nannte auch einen Namen einer Bauernfamilie, an die ich mich erinnere.

Die Frage bleibt natürlich, ob ein solches Verstecken im Fall einer deutschen Okkupation Schwedens wirklich hätte gelingen können. Berichte über ähnliche Ereignisse zum Beispiel in Frankreich, die nach dem Krieg bekannt wurden, zeigen, dass die SS-Verbände und einheimische rassistische Verbände systematisch versteckte Kinder gesucht haben, um sie zu deportieren. Seit vielen, vielen Jahren bewegt mich auch die persönliche Überlegung, ob ich selber mit Sicherheit unter Freunden und anderen Bekannten mutige Menschen kenne, die mich in einer Verfolgungssituation verstecken würden, ohne mich dann zu verraten. Auch dieses ist Gott sei Dank eine unbeantwortete Frage.

Das Radio und die politische Orientierung, die uns Kindern ständig vermittelt wurde, hat auf jeden Fall auf mich einen großen Einfluss für meine politischen und historischen Kenntnisse gehabt, übrigens auch für das Interesse an Musik - nicht nur durch die Radiokonzerte, sondern auch dadurch, dass uns Kindern Konzertkarten gespendet wurden für das Sinfonieorchester, das in der Universität in Uppsala spielte.

Ich möchte hier auch noch an Hitlers Besuch bei Marschall Mannerheims Geburtstag in Finnland erinnern. Dieses war ja angeblich nicht nur eine Verehrung an den wichtigen Kriegsbruder in Finnland, sondern auch ein Versuch, Finnland dazu zu bewegen, dass man auch die finnischen Juden in Vernichtungslager deportieren sollte. Eine Teil der aus den baltischen Ländern geflüchteten Juden wurde danach auch tatsächlich nach Deutschland überführt. Auch der Besuch Hitlers bei Mannerheim war eines der Geschehnisse, die ich aus den Radioberichten in meiner Erinnerung habe.

Ein Leben ohne Eltern und meine viele Eltern

Obwohl Tante Sofie das Kinderheim nur zwischen 1939 und Ende 1944 leitete, blieb der Kontakt mit ihr und ihrer Familie bis zu ihrem Tod 1972 und auch spätet mit ihrem Mann und bis jetzt noch mit ihrem Sohn, der 82 Jahre alt und eine Art großer Bruder von mir ist, und mit

deren Familie, Kindern und Enkelkindern bestehen. Tante Sofie kam nach ihrer Zeit im Kinderheim als Leiterin in ein Flüchtlingslager für 1.500 Frauen, die im Frühling 1945 aus deutschen Konzentrationslagern gerettet worden waren — hauptsächlich Menschen aus Polen und anderen Staaten im Osten, Menschen, die Zwangsarbeit hatten verrichten müssen und dann vernichtet wenden sollten. Ich war in diesem Flüchtlingslager zu Besuch, und dieses war auch mein erster Kontakt mit Menschen mit einer total unbegreifbaren Erfahrung, unbegreifbaren Erlebnissen und in einem sehr schlechten Zustand.

Hier muss ich nun berichten, dass unsere Großmutter Lina Hecht, die von Limburg bzw. Koblenz nach Gelsenkirchen zu den Eltern gekommen war, auf der Fahrt nach Theresienstadt in einem Güterwaggon starb und unser Vater in Theresienstadt an einer "Krankheit" am 10. Dezember starb. Nach einem letzten Brief unserer Mutter vom 8ten Januar 1943 arbeitete sie noch in Theresienstadt bei einem Arzt. Im März 1943 wurde sie in Auschwitz ermordet.

Das Kinderheim hatte, wie dargestellt, ein gutes Kontaktnetz. Ich hatte z.B. das Glück, schon 1939 mit einer Familie - die Frau war im Vorstand des Kinderheimes, und ihr Mann war Juraprofessor in Uppsala und früherer Außenminister - die Möglichkeit, über die Sommerferien in ein kleines Sommerhaus auf einer Insel in den Stockholmer Archipelagen zu wohnen. Hier war ich zusammen mit Kindern in etwa dem gleichen Alter wie ich, und ich nehme an, dass ich dort richtig schwedisch lernte. Mit dieser Familie namens Holmbäck war ich viele Sommerferien zusammen und habe heure noch ab und zu Kontakt mit dem Sohn.

Eine weitere Elternfamilie hatte ich in der Stadt Motala in Mittelschweden ca. 300 Kilometer südlich von Stockholm. Hier wurde ich über Weihnachten oder in den Osterferien eingeladen. Das kam dadurch zustande, dass die Tochter dieser Familie im Kinderheim an der Schulaufgabenhilfe beteiligt war und mich einlud. Auch hier blieb der Kontakt lebenslang, bis heute noch mit einer lebenden Schwiegertochter, und hier hatte ich in gewissem Maße eine Art von Vater, denn da durfte ich am Samstag und Sonntag mit ins Büro gehen. Der Mann war Ökonomiechef in der Sradt und ich durfte ein bisschen mithelfen. Hier konnte ich auch besonders viel zuhören und lernen, was in diesen Büros geschah.

Eine wichtige Ersatzmutter hatte ich auch in Stockholm, denn in meiner Studienzeit ab 1949 wohnte ich bei einer Witwe, die gerade ihren Mann verloren hatte und wo es noch zwei Töchter gab. Die eine war ein paar Jahre jünger als ich und die andere acht Jahre jünger als ich. Hier wohnte ich viele Jahre und habe immer noch sehr guten und laufenden Kontakt mit den beiden Töchtern und wir betrachten uns in gewisser Weise als Geschwister. Man muss also Glück haben im Leben. Man muss gute Menschen um sich haben, und ich meine, dass ich das gehabt habe.

Meine Schwester Hilde kam nicht mit dem Kindertransport nach Schweden, ich weiß nicht genau warum. Mit Hilfe von Prof. Holmbäck hatten aber rasch die Anstrengungen begonnen, auch Hilde nach Schweden zu bringen. Dieses gelang etwa nach einem Jahr mit größten Schwierigkeiten wegen der Regelungen für ein damals 17jähriges Kind. Es musste garantiert werden, dass sie sich selber versorgen könnte. Es musste eine Arbeitserlaubnis und ein Arbeitsplatz besorgt werden, und sie begann als Kinderpflegerin in einer Familie in der Nähe von Stockholm. Ich kenne nicht genau die Einzelheiten, wie es möglich wurde, dass Hilde Deutschland verlassen konnte, denn zu der Zeit war es schon fast unmöglich für Juden aus Deutschland auszuwandern. Professor Ake Holmbäck hatte durch seine Zeit in der schwedischen Regierung verschiedene gute Kontakte, unter anderem mit einer Familie, die mit Hermann Göring befreundet waren. Göring war, wie bekannt, erst mit einer Schwedin verheiratet, nach einer Pflege in einem schwedischen Spital im Zusammenhang mit einer Geisteskrankheit. So gelang es also, Hilde nach Schweden zu retten. Leider gelang es nicht mit den Eltern, auch hier wurden große Anstrengungen von Prof Holmbäck unternommen, mit vielen diplomatischen Kontakten.

Die Rechtsanwälte in Stockholm hatten für die Einwanderung nach Schweden einen damals großen Betrag als Garantie bereitgestellt und auch für eine weitete Unterstützung gesorgt. Das war eine schwedische Bedingung. Die Auswanderungserlaubnis kam aber leider nie zustande. Anna B. war in Gelsenkirchen eine der guten Menschen, die uns halfen. Anna B. war schon Anfangs der 30er Jahre Witwe, nachdem ihr Mann, der in einer Kohlengrube in Gelsenkirchen arbeitete, verunglückt war. Sie war damals Mitte der 30er Jahre über 54 Jahre alt und hatte die Erlaubnis, bei uns in der Familie auszuhelfen. Sie war unseren Eltern bis zur Deportation treu, sie konnte auch nach dem Krieg vieles erzählen.

Schon direkt nach dem Krieg hatten wir wieder Briefkontakt, und schon 1950 besuchte ich Anna B. zum ersten Mal, als sie immer noch auf der Rotthauser Straße wohnte, in einem ganz winzigen Zimmer auf der Diele. Ich kannte den Weg noch gut, kam mit der Straßenbahn von Essen, stieg nahe beim Haus aus und ging nach oben. Es war wohl im Sommer. Sie wusste ja, dass ich kommen würde. Ich wurde mit einem großen Glas kalter Buttermilch begrüßt. Es war ein freudiges Wiedersehen. Anna B. erzählte viel, und ich wohnte einige Tage bei dem Sohn zusammen mit deren Kindern. Dadurch habe ich heute noch Kontakt mit den Kindern. Von den Erzählungen habe ich nicht mehr viel in Erinnerung, aber besonders eine Episode, als die Eltern noch auf der Ebertstraße 1 wohnten - wahrscheinlich Mitte/Ende 1939 oder Anfang 1940. Mutter ging zu einer Ausbildung, in Köln glaube ich, denn sie war sich bewusst, dass im Fall einer Auswanderung, sie sich auch selber versorgen musste.

Unser Vater war unterdessen beinahe blind geworden, lernte Blindenschrift und hatte wahrscheinlich den grünen Star. Als also an einem Tag Vater alleine war, kamen Leute von der Polizei in Gelsenkirchen, holten Kleider und andere Gegenstände, die sie beschlagnahmten. Nachdem Vater dieses erzählte hatte, als Mutter nach Hause gekommen war, ging Mutter am nächsten Tag zum Gelsenkirchener Polizeiamt. Sie bekam die Kleider und auch andere Gegenstände zurück. Offiziell beschlagnahmt oder privat geklaut, man nahm sich wahrscheinlich gewisse Freiheiten in einer Zeit, in der das Schikanieren von Juden immer weiter anwuchs. Anna B. konnte auch genau erzählen, wie die Eltern dann zusammen mir anderen jüdischen Familien in einer kleinen Wohnung an der Klosterstraße untergebracht wurden. Anna B. war auch, so habe ich es jedenfalls verstanden, bis zu den letzten Tagen vor der Deportierung noch zu Besuch, obwohl dieses absolut verboten war.

Die Wiederaufnahme des Kontaktes mit Anna B. war für mich auf jeden Fall sehr wichtig — ein Zeichen dafür, dass es gute Menschen gab, die mit Vernunft und alter Treue und natürlich durch ihre politische Einstellung die Augen offen hieben und nicht sagten, dass sie nichts wussten. Anna B. war für einige Wochen bei mir in Stockholm 1954 zu Besuch und die Verbindung mit der Familie besteht immer noch. Als wir im März beim Abendessen in Gelsenkirchen zusammen saßen, zusammen mit unserem Sohn Peter und der Tochter Petra, stellte ich fest, dass für mich die Familie B. eine Art von Verwandten sind. Ähnlich verhielt es sich auch mir der Familie im Nachbarhaus in Lichtenau. Die jüngste Tochter in dem Haus war zwei Jahre älter als ich. Wir spielten miteinander und in dem Haus war man immer willkommen. Da gab es noch Kühe und Pferde, ein schöner Spielplatz für ein Kind. Mit ihren Töchtern haben wir immer noch gute Kontakte, und wir haben uns auch besucht.

Briefe aus Gelsenkirchen

Erst als wir in das Kinderheim in Uppsala kamen, ging mir langsam auf, dass ein Zurück zu den Eltern nicht kommen würde. Viele Briefe wurden an die Eltern und Verwandte geschrieben und viele Briefe kamen. Briefschreiben wurde auch vom Kinderheim, soweit ich mich erinnere, sehr unterstützt und die Vorsteherin, Tante Sofie, korrespondierte auch mit den Eltern. Seit mehr als 30 Jahren liegt bei mir ein kleines, ungeöffneres Päckchen mit etwa 150 Briefen und Postkarten von den Eltetn, Großmutter und Onkels. Jetzt wurde das Päckchen mit Briefen ab Februar 1939 endlich geöffnet.

Das Lesen macht Tränen. Die Eltern haben viele Wünsche, dass ich brav sein soll, tüchtig in der Schule bin und natürlich dass ich oft schreiben soll. Manchmal kamen zwei bis drei Briefe in einer Woche, längere Briefe oder nur ein herzlicher Gruß. Ich blieb stecken an einer Mahnung vom Vater, dass ich Schreibfehler mache. Er meinte, er sollte mir ein deutsches Rechtschreibebuch senden.

Am 27. April 1939 hieß es an die Vorsteherin Tante Sofie: "Sie haben uns mit Ihren lieben Zeilen eine sehr große Freude gemacht. Es ist uns eine Genugtuung, dass die Kinder sich nach ihren jungen Kräften bewähren und lieb sind. Als Mutter weiß ich, wie viel Mühe und Aufopferung es bedeutet, für so viele zu sorgen, wie Sie es offenbar in ganz vortrefflicher Weise verstehen. Ich danke Ihnen nochmals sehr von Herzen für die Liebe, die Sie meinen Kindern angedeihen lassen. Sie haben uns mit Ihrem Brief eine sehr große Freude gemacht, dass ich Ihnen heute mit einem kleinen Päckchen eine kleine Gegenfreude machen möchte."

Am 27. Dezember 1939 schrieben die Eltern: "Lieber Klausi, wenn du diesen Brief bekommst, bist du aus den Ferien sicher zurück und hast wieder schöne Tage gehabt, du hast es wirklich gut und kannst den guten Menschen dort, die so lieb zu dir sind, nicht dankbar genug sein. Hilde wird nun bald bei dir sein und dir von uns berichten." Wie viel ich damals von dem Inhalt der Briefe verstand, darüber mache ich mir heute Gedanken. Ein Brief vom 24. September 1940 zeigt, wie die Gedanken der Eltern ständig bei uns Kindern waren: "Mit Gottes Hilfe werden wir bald wieder schöne Stunden zusammen verbringen können." Die Briefe waren damals schon zensiert, wie man aus einer kleinen Notiz in der linken Ecke sehen kann. Im Geburtstagsbrief zum 12. Geburtstag sind mitten im Brief, an zwei Stellen, Wörter ausgeschnitten. Hier hat das jüdische Wort "Barmitzwa" an beiden Stellen gestanden — ein gefährliches Wort für den Zensor oder für mich als Kind?

Im Herbst 1941 sehe ich aus den Briefen, dass die Eltern eine gewisse Hoffnung hatten, nach Schweden zu kommen, wie z.B. am 21. November 1941 "Wir können zur Zeit gar nicht zu euch ausreisen, hoffen aber, dass es doch noch dazu kommt, dass wir die Einreiseerlaubnis nach Schweden ausnützen können. Gott möge es bald geschehen lassen!" Die Nazibehörden ließen es nicht geschehen. In einem der folgenden Briefe dann, vom 27. Januar 1942, hieß es: "Mir einem lieben Brief vom 19.1. und den beiden Bildern von dir hast du uns, wo wir doch traurig sind, weil wir nicht zu euch kommen können, eine große Freude gemacht."

Im April 1942 kam der erste Brief von dem jüdischen Sammellager auf der Klosterstraße 21, aber ohne besondere Kommentare. Es kamen weiter noch viele liebe Briefe und interessant ist, dass die Eltern über verschiedene schwedische Maler erzählten, denn sie waren an Kunst interessiert, sie mahnten mich, ich sollte mir doch solche Bilder ansehen, es waren nur Mahnungen an ein halb erwachsenes Kind.

|

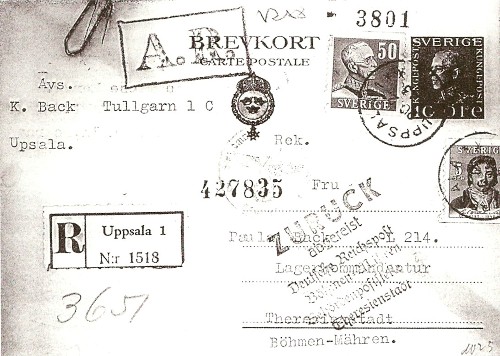

Abb.: Postkarte von Klas Back an seine Mutter im Lager Theresienstadt, zurückgesandt wegen der Deportation von Paula Back in das Vernichtungslager Ausschwitz

Am 21. Juli 1942 kam ein Brief mit der Mitteilung, dass sie am 28. Juli nach Theresienstadt abgereist waren. Aus Theresienstadt kam dann nur, so auf jeden Fall nach meiner Briefsammlung, ein Brief vom 8. Januar 1943, in dem Muttet mitteilte, dass Vater nach kurzer Krankheit sanft eingeschlafen war. An den Tag, als dieser Brief kam, erinnere ich mich noch — wie Tante Sofie mit den Brief vorlas und ich weinend aus dem Haus lief. Es war 20 Grad Minus und ich versteckte mich in der Holzbude. Sanft eingeschlafen! Die Bilder von Schlaflagern in Theresienstadt sah ich erst mehrere Jahre später. Mein Schreiben ging weiter, aber ob Antworten kamen, weiß ich nicht mehr. Meine letzte Karte wurde am 26. Februar 1943 abgeschickt und kam dann später zurück mit dem Stempel "abgereist" der Deutsche Reichspost Böhmen und Mähren, Poststelle Theresienstadt.

|

Jüdische Kinder aus Berlin, Sommer 1950

Im August 1950, 22 Jahre alt, wurde ich von Tante Sofie für einige Wochen als Mitarbeiter einer Sommerferienfreizeit eingeladen. Dort waren 32 Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 16 Jahren, Kinder aus Berlin, Dresden, Erfurt und Leipzig, die alleine oder mit den Eltern die Nazizeit und den Krieg überlebt hatten. Es gab darunter Kinder, die im KZ gelebt hatten, Kinder, deren Eltern vergast wotden waten, Kinder, die nur noch Mutter oder Vater hatten, Kinder, von denen ein Elternteil die Verfolgung überlebt hatte, abet die von den Kindet nichts mehr wissen wollten. Es waren also Kinder mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen.

Dieses Sommerheim lag bei einem Hotel mit einem großen Kinderhaus auf der Insel Orust an der schwedischen Westküste nördlich von Göteborg. Es wurde gebadet, ich gab Schwimmunterricht. Es wurde über die Klippen gewandert, Fußball gegen eine schwedische Kindermannschaft gespielt, Ausflüge gemacht und bei einem nahe liegenden Bauern Gurken gepflückt, so ungefähr wie es auch im Kinderheim in Uppsala gewesen war.

Es war eine harte, vergnügliche Arbeit, aber auch eine sehr interessante Erfahrung für mich, als schon beinahe Erwachsener zu sehen, wie viel Mühe man sich für uns Kinder im Kinderheim in Uppsala gemacht hatte, wie Kindern doch ein gutes Leben gemacht wenden kann, wie sie sich erholen können und hoffentlich damit etwas mehr Freude nach der Rückkehr in ihrem weiteren Leben haben können.

Wie wird ein Flüchtling ein guter Bürger - einige Überlegungen

Für eine Integration waren die Bedingungen in Schweden nicht schlecht. Das Land und die Bevölkerung waren recht einheitlich. Kleine jüdische Gemeinden gab es in den größeren Städten und einigen Kleinstädten. Antisemitismus kam in verschiedenen Kreisen vor, aber wurde auch bekämpft. Es gab in Göteborg eine liberale Tageszeitung, die aufgrund ihrer deutsch-kritischen Haltung während des Krieges öfter auch beschlagnahmt wurde. Diese Zeitung bekamen wir im Kinderheim in Uppsala von den Herausgebern gratis als Tageszeitung. Ich nehme an, dass

mein politisches Intetesse schon damals anfing, auch gefördert durch das ständige halbobligatorische Hören von Radionachrichten.

In der Volksschule und der Mittelschule gab es so wenige Fremde, dass wir sehr schnell in den Klassen einschmelzen konnten. Natürlich war die Pflicht, im Kinderheim nur schwedisch zu sprechen, eine Voraussetzung unserer Akklimatisierung. Kleine antisemitische Geschehnisse konnten aber vorkommen: Es gab damals und bis noch vor wenigen Jahren eine jährliche Veranstaltung mit dem Namen "Riksmarschen". Während dieser Woche konnten alle, die mitmachen wollten, zehn Kilometer wandern und man bekam dann auch ein kleines Abzeichen. Dieses wurde auch von den Schulen organisiert. 1943 während einer solchen Veranstaltung wurde ich von vier Jungen aus einer höheren Klasse verprügelt. Als ich nach Hause kam, mussten Wunden gewaschen und Pflaster gebraucht wenden. Im Kinderheim wagte ich nicht, darüber zu erzählen, aber nach vier Tagen gelang es der Vorsteherin, dass ich alles erzählte.

Ich hörte dann ein bis zwei Wochen nichts mehr darüber, bis ich eines Tages in der Schule von dem Rektor aus der Klasse herausgeholt wurde und ins Klassenzimmer der höheren Klasse hereingeführt wurde, wo der Rektor über das, was geschehen war, berichtete und mitteilte, dass in seiner Schule so etwas nicht geschehen dürfte. Er bat die Schüler, die sich an der Schlägerei beteiligt hatten, sich freiwillig zu melden. Das geschah. Das Lehrerkollegium des staatlichen Gymnasiums traf die Entscheidung, dass die Schüler sich für ein Jahr nicht mehr an dem Unterricht beteiligen durften. Dies war eine sehr harte Bestrafung, für Eltern und Schüler, sie wurde aber akzeptiert. Ich machte also eine wichtige Erfahrung: Die Schule muss den Mut haben, sämtliche Schüler gegen Fremdfeindlichkeit zu schützen.

Schon aus det Zeit an der Volksschule in Uppsala erinnere ich mich an unseren Klassenlehrer, der mich von Anfang an mit meinem Lebensweg vorstellte und so über meine Herkunft erzählte. So wurde ich von der Klasse gut aufgenommen, ich bekam schnell schwedische Schulfreunde und konnte zu schwedischen Familien kommen. In meinen ersten Stellungen als Elektrikerlehrling kam ich auch mir vielen Arbeitern zusammen, die nie im Leben einen Fremden getroffen hatten und besonders keinen Juden. Es wurde viel gefragt. Manchmal kamen auch dumme Kommentare. Aber auch aus der Zeit erinnere ich mich an einen Morgen in der Arbeiterbude beim Frühstück, als von einigen dumme Fragen kamen, dass einer der Arbeiter sagte: "Ihr habt doch selber Kinder. Die würdet ihr doch nie schikanieren." Vor einigen Jahren traf ich den für mich unbekannten Sohn dieses Arbeiters und konnte ihm von seinem Vater erzählen. Man muss also das Glück haben, in der Jugendzeit gute Menschen um sich zu haben, damit man sich in seinem neuen Land gut einleben kann. Sicher spielt auch der Name eine Rolle, denn "Back" ist auch ein schwedischet Name.

Erzählen und Fragen hervorlocken

|

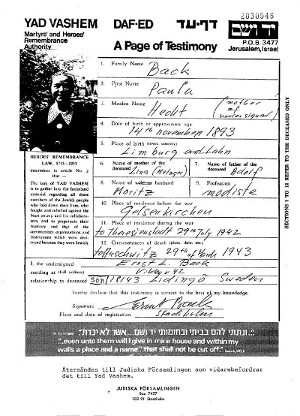

Abb.: Gedenkblatt für Paula Back in Yad Vashem. Sie wurde am 29. März 1943 im Vernichtungslager Ausschwitz ermordet.

Es hat viele Jahre gedauert, bis ich außerhalb der Familie über meine Kindheit erzählte. Viele Freunde wussten wenig über mich. Wenn ich gelegentlich etwachsenen Freunden erzählte, dass meine Eltern, vier Onkel und deren Familien in Konzentrationslagern vernichtet wurden, werden sie meistens geniert und verstummen. Mit Kindern ist das anders. Da kommen Fragen. Durch die Schule hat man hier in Schweden über die Geschichte des Krieges und über die Vernichtung von Juden und anderen unerwünschten Menschen gewisse Kenntnisse. Interessierte holen sich mehr Informationen über das Internet, leider auch Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Je mehr man aber weiß, umso mehr fragt man. Und wir, die etwas erlebt haben und davon erzählen können, sollen erzählen und uns vor allem Zeit für das Erzählen nehmen. Unsere Kinder sollen auch weiter erzählen können.

|

Lebensgeschichtliche Erinnerungen von Klas Back. Erstveröffentlichung in "Jüdisches Leben" von Stefan Goch, Klartext 2004

Interview mit Ernst Back: "Meine halbe Heimat"

|

Abb.: Ernst Ludwig Back am 9. November 2008 in Gelsenkirchen (Foto: GZ)

Das Interview mit Ernst Ludwig Back führte Tina Bucek am 10. November 2008 für die WAZ Gelsenkirchen. Ernst Back hat die Reichspogromnacht in Gelsenkirchen miterlebt. An diesem Wochenende ist der 85-Jährige in der Stadt. Ernst Back wurde als 15-Jähriger aus Gelsenkirchen vertrieben, weil er Jude war. Anlässlich des 70. Jahrestages der Reichspogromnacht besuchte er jetzt die Stadt. "Mit gemischten Gefühlen", sagt der 85-Jährige.

|

Ernst Back ist der letzte reisefähige Jude, der in Gelsenkirchen die Reichspogromnacht überlebt hat. WAZ-Redakteurin Tina Bucek sprach mit dem Wissenschaftler, der heute in Schweden lebt.

Herr Back, Sie sind im Februar 1939, fast unmittelbar nach der Reichspogromnacht, von Gelsenkirchen nach Schweden geflohen. Was ist das für Sie jetzt für ein Gefühl, zurückzukommen?

Back: Ich bin vor 60 Jahren das erste Mal wieder nach Deutschland gekommen nach den schrecklichen Ereignissen. Damals konnte ich mich nicht mehrere Tage hier aufhalten. Die Wunden von damals, die sind immer wieder aufgebrochen. Den Schmerz kann man nur sehr schwer beschreiben. Besonders der Gedanke, dass meine Eltern hier umgebracht wurden, ist sehr schmerzhaft.

Sie haben ihre Kindheit in Gelsenkirchen verbracht. An was erinnern Sie sich?

Back: Zunächst war das eine ganz unbeschwerte Kindheit: Wir haben im ersten Stock in einem dreistöckigen Haus hinter der Zeche Consol gewohnt. Mit einem kleinen gemeinsamen Garten und einer Straße davor, da haben wir immer Fußball gespielt. Ich erinnere mich, wie wir Schlitten gefahren sind am Mechtenberg. Und daran, dass Gelsenkirchen dunkel war. Wenn man angestrichen hat, war nach drei Wochen alles wieder grau. Gelsenkirchen war immer nur meine halbe Heimat. Mein Vater stammte aus Lichtenau, einem sehr ländlichen Ort in Westfalen. Da war alles grün, sehr viel Natur. Wir haben viel draußen gespielt. Die erste Zeit bin ich in eine jüdische Schule gegangen. Wir hatten sehr gute Lehrer, ich erinnere mich gerne daran.

Wann hörte die unbeschwerte Zeit auf?

Back: Das war um das Jahr 1933. Da bin ich dann auch auf eine andere Schule gekommen. Vier Juden waren wir in der Klasse, ich erinnere mich an eine Situation, die war grausam. Da hat ein Lehrer die Klasse gezwungen, ein hetzerisches Antijudenlied zu singen - und wir waren anwesend. Ich erinnere mich auch noch, als ich das erste Mal auf dem Schulweg verprügelt wurde, weil ich Jude bin. „Ihr habt unsern Gott umgebracht”, haben sie mich angeschrien. Sie haben mich solange geprügelt, bis ich blutete.

Wie haben Sie in Ihrer Familie darauf reagiert?

Back: Wissen Sie, wir haben ja noch geglaubt, das geht vorüber. Wir dachten, dass diese Leute auf Dauer gar keine Chance haben würden. Erst in der Reichspogromnacht, als die Juden hier ins Gefängnis gekommen sind und meine Onkel nach Dachau und andere KZs: Da wussten wir, was die Stunde geschlagen hat. Meine Eltern haben ja dann auch sofort reagiert und uns mit einem der ersten Kindertransporte nach Schweden geschickt.

Wie haben Sie Kontakt mit Ihren Eltern gehalten?

Back: Meine Eltern haben jede Woche einmal geschrieben. Ich habe die Briefe alle noch. Damals dachte ich ja noch, ich könnte sie aus Deutschland rausholen. Ich habe nach jemandem gesucht, der sie aus Gelsenkirchen rausholt, aber niemand wollte nach Deutschland reisen. Ich war total verzweifelt.

Wie haben Sie dieses Wochenende in Gelsenkirchen empfunden?

Back: Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen nach Gelsenkirchen gekommen. Und ich bin sehr sehr erleichtert, dass ich so herzlich empfangen worden bin. Der Gottesdienst am Sonntag in Bulmke, der hat mir sehr gut getan. Zu sehen, dass man wirklich daran interessiert ist, etwas zusammen zu machen. Dass alle Glaubensrichtungen an einem Strang ziehen, dass man sich um Integration bemüht. Das hat mir Mut gemacht und gezeigt, dass Deutschland anders geworden ist.

Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?

Back: Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und dass wir alle an einen Gott glauben, gleichgültig, ob Juden, Christen oder Moslems.

Das Interview mit Ernst Back führte Tina Bucek am 10. November 2008 für die WAZ Gelsenkirchen

Zitat aus den WAZ-Artikel "70. Jahrestag Reichspogromnacht - Der letzte Zeuge"

Ausgabe Gelsenkirchen vom 7. November 2008:

Er ist der letzte noch lebende Gelsenkirchener Jude, der in unserer Stadt die schrecklichen Ereignisse des 9. November 1938 miterlebt hat. 15 Jahre war er alt, als auch in unseren Straßen jüdische Geschäfte angezündet, jüdische Mitbürger verfolgt und gedemütigt wurden. An diesem Wochenende kommt er zurück in seine alte Heimat: Ernst Back, heute 85 Jahre alt, lebt seit seiner Emigration 1939 in Schweden. Gestern Abend landete er spät in Düsseldorf, in den nächsten drei Tagen wird er in Gelsenkirchen u.a. Vorträge halten und gesammelte Kunstwerke seines Vaters an das Museum übergeben. Und er ist bereit zu sprechen, uns zu erinnern: An das, was sich auch nach 70 Jahren noch anfühlt wie ein fürchterlicher Alptraum. Die Reichspogromnacht. "Ich werde Ihnen alle Fragen beantworten", versprach der ausgesprochen besonnene Mann der WAZ vor seinem Abflug in Schweden am Telefon. (...)

|

Quellen:

"Klas Back: Rettung durch einen Kindertransport — und welche Erinnerungen bleiben" in: Stefan Goch, "Jüdisches Leben, Verfolgung-Mord-Überleben", S.157-171. Essen 2004.

WAZ Gelsenkirchen

Yad Vashen

SW-Fotos: Privatbesitz Klas Back

|